Sichere Verwaltung sensibler Dateien mit der DocSecBox

Die DSGVO verlangt für sensible personenbezogene Daten vertrauliche Kommunikationswege. Diese können Sie mit der DocSecBox (=Document Secure Box) der LANTECH Informationstechnik GmbH aus Klingenberg am Main garantieren.

DSGVO-Konformität • Rechtemanagement • Sicherheit • Komplette Verschlüsselung

Mittels AES-Verschlüsselung werden die per Drag & Drop hochgeladenen Dokumente sicher in einer Datenbank abgelegt und für den vorgesehenen Empfänger oder Empfängergruppen bereitgestellt. Der Zugriff erfolgt hierbei über passwortgeschützte Zugänge. Dabei können Sie als Creator die zugehörigen Rechte Ihrer Mandanten managen. Wird diesen gewährt Ihr Dokument herunterzuladen, zu drucken oder nur zu lesen? Außerdem speichert die DocSecBox Ihr Dokument revisionssicher ab. Sollten Änderungen vorgenommen werden, können Sie diese in der Historie vollständig nachvollziehen.

Weitere Möglichkeiten, welche die DocSecBox für Sie bereithält erklärt Ihnen Herr Günter Meixner, Geschäftsführer der LANTECH Informationstechnik GmbH, bei einer kurzen Online-Präsentation.

HIER gelangen Sie zum Video!

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an unseren Vertrieb: vertrieb@lantech.de

Die LANTECH Group fasst in der Firmengruppe alle Firmen und Beteiligungen von Günter Meixner zusammen. Durch gemeinsame Werbung und Koordination aller Projekte kann unseren Kunden fast die komplette Bandbreite der IT- und IT-nahen Dienstleistungen angeboten werden.

LANTECH GROUP

Philipp-Kachel-Straße 42a

63911 Klingenberg am Main

Telefon: +49 (9372) 9451-0

Telefax: +49 (9372) 9451-122

http://www.lantech.eu

Marketing Manager

Telefon: 09372-9451-128

Fax: 09372-9451-122

E-Mail: carolin.eckert@lantech.de

![]()

Illegale Praktiken am Arbeitsplatz: Hohe Bereitschaft für Whistleblowing

Laut einer weiteren Studie der BSA sehen sich zwei Drittel der Mitarbeiter bei Mobbing und Diskriminierung in der Pflicht, diese Verstöße zu melden. Verstöße gegen Vorschriften und Regularien würden hingegen nur 32% melden.

Moral ist der wichtigste Grund

Neben der Kenntnis über illegale Vorkommnisse am Arbeitsplatz wurden die Arbeitnehmer, welche bereits eine Meldung abgegeben haben, gefragt, was die Hauptmotivation dafür sei. Für fast 50% waren dafür moralische Gründe ausschlaggebend. Für jeden vierten gehört es zur Professionalität im Beruf, Missstände zu melden. Finanzielle Gründe, also eine Vergütung für die Abgabe der Hinweise zu erhalten, sahen laut der Studie nur 14% als Motiv. Dieser Wille zur Abgabe von Meldungen kann von Seiten des Unternehmens durch digitale Hinweisgebersysteme aufgenommen und das Arbeitsklima dadurch drastisch verbessert werden.

Unternehmen sollen Chancen von internen Meldekanälen wahrnehmen

Whistleblowing wird auf Grund der Schwere einiger gemeldeten Missstände teilweise negativ assoziiert. In Unternehmerkreisen fand die Einrichtung von anonymen internen Meldekanälen bis heute nur selten Anklang, häufig werden Fälle über personalisierte Kommunikationswege (wie Telefon oder E-Mail) abgegeben. Mitarbeiter melden daher Vorfälle seltener, unter anderem aus Angst vor Repressalien.

“Die Bereitschaft zur Meldung von Missständen im Unternehmensumfeld sollte vom Management ernst genommen werden”, sagt Lukas Hoffmann, Co-Founder der HINTBOX. “Somit können auftretende Probleme bearbeitet und gegebenenfalls gelöst werden, bevor diese einen hohen wirtschaftlichen Schaden verursachen”.

Einfache Implementierung von digitalen Hinweisgebersystemen

Unternehmerinnen und Unternehmer vermeiden häufig die Einführung neuer IT-Systeme auf Grund von Kosten und Komplexität. Digitalen Hinweisgebersysteme können allerdings innerhalb kürzester Zeit in die Compliance-Landschaft eines Unternehmens eingegliedert werden. Die “Cloudifizierung” sorgt dafür, dass IT-Software immer häufiger in externe Rechenzentren ausgelagert werden. Dies gilt auch für Hinweisgebersysteme. “Whistleblower-Systeme werden überwiegend als SaaS angeboten und stehen innerhalb kürzester Zeit bereit, ohne dass interne Hardware-Ressourcen oder fachkundiges IT-Personal benötigt wird. Die HINTBOX beispielsweise, steht der Kundin oder dem Kunden nur wenige Sekunden nach der Bestellung bereit”, so Hoffmann.

EU-Whistleblower-Richtlinie: Interne Meldekanäle verpflichtend

Auch wenn anonyme Hinweisgebersysteme in vielen Unternehmen nicht zur Verfügung standen, werden sich die Chefetagen europäischer Firmen in den kommenden Monaten verstärkt mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Die EU-Whistleblower-Richtlinie wurde vom europäischen Parlament bereits im vergangenen Jahr verabschiedet, die Umsetzung in nationales Recht steht noch aus. Die Richtlinie sieht allerdings die Unternehmen zur Implementierung eines internen Meldekanals in der Pflicht. Bis Ende des Jahres 2021 müssen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern, Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern und alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts Hinweisgebersysteme einrichten. Bis zum Jahr 2023 werden dann noch alle Unternehmen mit mehr mindestens 50 Mitarbeitern folgen.

Die HINTBOX steht innerhalb weniger Sekunden bereit

Das digitale Hinweisgebersystem HINTBOX der Firma lawcode ist nicht nur einfach und sicher, sondern steht auch bereits wenige Sekunden nach der Bestellung bereit. Das bestellende Unternehmen wählt selber einen Link, über welchen das System von jedem gängigen Browser aus erreichbar ist. Die HINTBOX entspricht selbstverständlich den Vorgaben der EU-Whistleblower-Richtlinien und der DSGVO. Die Daten werden ausschließlich in deutschen ISO-27001 zertifizierten Rechenzentren gespeichert.

Weitere Informationen zur Software erhalten Sie unter www.hintbox.de.

Quellen der Studien:

Statista

BSA Umfrage

lawcode UG (haftungsbeschränkt)

Morgensternstraße 31

60596 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (69) 98957264

https://www.hintbox.de/

E-Mail: lukas.hoffmann@lawcode.eu

![]()

AKQUINET und ISL haben Machbarkeitsstudie „LAVIS“ erfolgreich abgeschlossen

Einer der wesentlichen Projektbestandteile umfasste die Analyse des Anwendungsszenarios. „Für uns war es wichtig, die Perspektive der Transportunternehmen zu verstehen“, erklärt ISL-Projektleiter Patrick Specht. „Über 90 Prozent der im Projekt befragten Unternehmen gaben an, dass Transportkunden auf eine zügige Abnahme der Container im Seehafen drängen. Diese Gruppe bestätigte uns, dass eine Prognose der Ladungsverfügbarkeit dabei erheblich unterstützen würde.“

Aus technologischer Sicht wurden die wesentlichen Abläufe einer entsprechenden Prognoseanwendung im Rahmen eines Algorithmenkonzepts integriert. Als besondere Herausforderung zeigte sich dabei die mittel- und langfristige Vorausschau zum voraussichtlichen Entladezeitpunkt. Da die Planung des Terminals erst unmittelbar vor Ankunft des Schiffes durchgeführt wird, wurden Machine-Learning- und Simulationsansätze konzipiert, mit denen bereits frühzeitig eine Indikation bereitgestellt werden kann.

Darüber hinaus hat das Projektteam mögliche Betreiberkonzepte für die Prognosedienstleistung mit Experten der Hafenwirtschaft diskutiert. Nachdem in der Machbarkeitsstudie ein positives Fazit zur „Estimated Time of Availability“ gezogen werden konnte, stellt eine prototypische Umsetzung den nächsten logischen Schritt dar. „Nun liegt es daran, die richtigen Partner gemeinsam an einen Tisch zu bringen und die Möglichkeiten einer Pilotumsetzung zu evaluieren“, erklärt Norbert Klettner, akquinet port consulting GmbH. Unterstützen soll dabei ein im Projekt erstellter Dienstleistungs-Demonstrator, mit dem die Interaktion der Prognosedienstleistung in verschiedenen Szenarien veranschaulicht werden kann.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat das Projekt im Rahmen der Forschungsinitiative mFUND über die Laufzeit von einem Jahr gefördert. Mit der Forschungsinitiative mFUND (Modernitätsfonds) unterstützt das BMVI verschiedene Forschungs- und Entwicklungsprojekte rund um digitale datenbasierte Anwendungen für die Mobilität 4.0.

Über die akquinet AG

Die akquinet AG ist ein international tätiges, kontinuierlich wachsendes IT-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg. Aktuell werden 880 Spezialisten mit umfassenden Kenntnissen in zukunftsorientierten Technologien beschäftigt. Das Unternehmen hat sich auf die Einführung von ERP-Systemen (SAP und Microsoft) und die Individualentwicklung von Softwarelösungen spezialisiert. Speziell im Maschinen- und Anlagenbau, dem öffentlichen Sektor und der Logistik verfügt AKQUINET über langjährige Branchenexpertise und zertifizierte Lösungen. In vier hochleistungsfähigen Rechenzentren in Hamburg, Norderstedt und Itzehoe betreibt AKQUINET für Unternehmen aller Größen IT-Systeme im Outsourcing.

Über das ISL

Das ISL – Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik wurde 1954 in Bremen gegründet. Mit der Verbindung von Tradition und moderner Wissenschaft hat es sich seither als eines der europaweit führenden Institute für maritime Forschung, Beratung und Know-how Transfer mit Schwerpunktabteilungen in den Bereichen logistische Systeme, maritime Wirtschaft und Verkehr sowie Informationslogistik etabliert.

Kontakte:

akquinet AG

Öffentlichkeitsarbeit

Angela Sauerland

+49 40 88173 1035

angela.sauerland@akquinet.de

www.akquinet.com

Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik

Patrick Specht

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, ISL

+49 421 22096 28

specht@isl.org

www.isl.org

Eva Heumann

Öffentlichkeitsarbeit, ISL

+49 421 22096 83

heumann@isl.org

www.isl.org

Die akquinet AG ist ein international tätiges, kontinuierlich wachsendes IT-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg. Aktuell werden 880 Spezialisten mit umfassenden Kenntnissen in zukunftsorientierten Technologien beschäftigt. Das Unternehmen hat sich auf die Einführung von ERP-Systemen (SAP und Microsoft) und die Individualentwicklung von Softwarelösungen spezialisiert. Speziell im Maschinen- und Anlagenbau, dem öffentlichen Sektor und der Logistik verfügt akquinet über langjährige Branchenexpertise und zertifizierte Lösungen. In vier hochleistungsfähigen Rechenzentren in Hamburg, Norderstedt und Itzehoe betreibt akquinet für Unternehmen aller Größen IT-Systeme im Outsourcing. Das Twin Datacenter erfüllt die Standards TÜV IT TSI 4.1 und EN50600. Standortübergreifende Projekte realisiert der IT-Anbieter über Niederlassungen in Deutschland und Österreich.

akquinet GmbH

Werner-Otto-Straße 6

22179 Hamburg

Telefon: +49 (40) 88173-0

Telefax: +49 (40) 88173-111

http://www.akquinet.com

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (40) 88173-1035

Fax: +49 (40) 88173-111

E-Mail: Angela.Sauerland@akquinet.de

![]()

Digital Signage Software „FrontFace“ von mirabyte jetzt auch für Android verfügbar

Besonders kleinere und einfachere Installationen wie z.B. digitale Speisekarten in Kantinen und Imbissen oder digitale Schaufensterwerbung profitieren von der neuen Android Player-App: Android-Systeme sind vor allem sehr kostengünstig und wartungsarm. Besonders Bildschirme mit bereits fest integriertem Android-TV bringen einen echten Mehrwert, da keine zusätzliche Media-Player-Hardware erforderlich ist.

FrontFace für Android läuft auf den Versionen 8 („Oreo“) bis 10 von Android. Ältere Android-Versionen werden auf Anfrage unterstützt. Dabei ist die neue FrontFace Player-App sowohl auf dem regulären Android von Google (z.B. auf Tablets), Android TV als auch AOSP (Android Open Source Project, eine Variante, die vor allem auf professionellen Geräten zum Einsatz kommt!) lauffähig.

Mit FrontFace lassen sich sehr einfach und komfortabel ansprechende Bildschirmpräsentationen mit unterschiedlichsten Inhaltstypen erstellen, die dann zeit- bzw. ereignisgesteuert auf Großbildschirmen wiedergeben werden können. Neben Bildern, Videos, Newstickern, Wetter und Webseiten (HTML5-basiert), lassen sich auch PDF-Dokumente, formatierter Text sowie Diashows integrieren. Mit der Print2Screen-Funktion von FrontFace können sogar Inhalte aus beliebigen Windows-Anwendungen wie Word, Excel oder PowerPoint einfach über die Druckfunktion direkt in die Software übernommen werden.

Die Erstellung der Inhalte ebenso wie die Steuerung erfolgt, wie bei der Windows-Version von FrontFace auch, über die komfortable FrontFace Assistant Anwendung, die auf einem herkömmlichen PC installiert werden kann.

Die Aktualisierung der Android-Displays kann dann entweder komplett offline per USB-Stick erfolgen, online im lokalen Netzwerk (über ein NAS) oder über das Internet mit Hilfe eines Cloud-Storage-Dienstes (wie z.B. DropBox).

Eine Lizenz (pro Android-Gerät erforderlich) kostet einmalig 299,95 EUR (zzgl. MwSt.) und berechtigt zur dauerhaften Nutzung (kein SaaS!) der Software. Der geringere Preis im Vergleich zur Windows-Version (499,95 EUR, zzgl. MwSt.) rechtfertigt sich durch den etwas reduzierten Funktionsumfang: So stehen in der Android-Version beispielsweise keine interaktiven Funktionen (für Touchscreens) zur Verfügung. Diese Kiosk-Funktionen sind weiterhin der Windows-Version von FrontFace vorbehalten.

Eine kostenlose, voll-funktionsfähige Testversion sowie weitere Informationen und Hinweise zu Bezugsmöglichkeiten sind auf der mirabyte-Homepage erhältlich: https://www.mirabyte.com/de/frontface/

Die Firma mirabyte ® wurde 2005 gegründet und ist ein in Hamm (Deutschland) ansässiges, unabhängiges, unternehmergeführtes Software-Entwicklungs-Unternehmen (ISV) mit innovativen Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Digital Signage und interaktive Kiosk-Systeme. Die Lösungen und Produkte von mirabyte werden weltweit von Kunden aus unterschiedlichsten Branchen erfolgreich eingesetzt.

mirabyte GmbH & Co. KG

Geisthofskönig 12

59071 Hamm

Telefon: +49 (2381) 87185-30

Telefax: +49 (2381) 87185-50

https://www.mirabyte.com

Telefon: +49 (2381) 87185-30

Fax: +49 (2381) 87185-50

E-Mail: presse@mirabyte.com

![]()

Exklusive valantic-Studie: Riesige Defizite bei Expertise zu

1. Tickende Zeitbombe: Expertise für KI, Process Mining und MES im einstelligen Prozentbereich

Lediglich vier Prozent der deutschen Anwenderunternehmen kennen sich sehr gut im Zukunftsbereich Künstliche Intelligenz (KI) aus und wissen Geschäftschancen zu nutzen. Im Process Mining, einer Vorstufe der Geschäftsprozess-Optimierung, sind es fünf Prozent, bei Manufacturing Execution Systems (MES) sechs Prozent. Die Mehrzahl der Unternehmen aber fährt wie im Nebel auf Sicht oder stellt den Motor ganz ab. Effizienzgewinne, eine höhere Kundenzufriedenheit und Kosteneinsparungen, die mit diesen Technologien realisierbar sind, gehen aus Mangel an Expertise an den betroffenen Firmen vorbei und werden nicht genutzt. 73 Prozent haben wenig bis kaum KI-Expertise im eigenen Unternehmen und können selbst Pilotprojekte nicht eigenständig durchführen.

Deutsche Unternehmen setzen damit ihre Zukunftsfähigkeit aufs Spiel. Im Customer Relationship Management, im Bereich Data Analytics und in der SAP Sales Cloud kommen Machine Learning und Künstliche Intelligenz (KI) bereits zum Einsatz und generieren konkreten Mehrwert, zum Beispiel durch die KI-gesteuerte Next-Best-Action für individuelle Kunden. KI führt, smart eingesetzt, zu zufriedeneren Kunden, erhöht die Kundenbindung, sichert Lieferketten und verstärkt die Neukunden-Akquise.

Ein wenig besser sieht es im Zukunftsbereich Robotic Process Automation (RPA) aus. Eines von vielen Praxisbeispielen sind Chatbots, die das Vertriebs-, Call-Center- und Service-Personal entlasten und den Kunden lange Wartezeiten ersparen. Aber auch in Sachen RPA sehen 51 Prozent der von valantic gemeinsam mit Lünendonk befragten IT-Entscheider kaum bis gar keine eigene Expertise in den Unternehmen.

2. User Experience (UX) entscheidend für Erfolg von Digitalisierungsprojekten

valantic hat gemeinsam mit Lünendonk sondiert, welche Stellschrauben über Erfolg oder Misserfolg von Digitalisierungsstrategien und der Einführung neuer Technologien entscheiden. Mit dem Ergebnis: Der User Experience messen 42 Prozent der Umfrageteilnehmer eine sehr große Bedeutung zu, 36 Prozent attestieren ihr eine große Bedeutung. Was heißt: Kunden und Mitarbeitende rücken bei digitalen Transformationsprojekten noch stärker in den Fokus. Man könnte es auch den Happiness-Faktor nennen: Ohne zufriedene Kunden und glückliche Mitarbeitende, die mit Begeisterung bei der Sache sind, laufen Digitalisierungsprojekte nicht optimal.

Aufschlussreich ist, welche Schwerpunkte deutsche Unternehmen bei der Verbesserung der User Experience bei Kunden und Mitarbeitenden setzen. 77 Prozent konzentrieren sich auf kundennahe Prozesse. Dazu zählen die Automatisierung der Kundenkommunikation, CRM, End-to-End-Kundenprozesse, Multi-Channel-Strategien, Data-Analytics- und Customer-Insights-Lösungen, E-Commerce-Portale und digitale Marketing-Initiativen. Mit dem Ziel, Kunden schnell, umfassend und kompetent zu informieren.

76 Prozent wollen die User Experience ihrer operativen Kernprozesse verbessern, zum Beispiel im ERP, der Supply Chain und Logistik, in Produktion und Einkauf. Zu Recht, denn eine intuitive Benutzerführung und schlanke, schnelle Geschäftsprozesse haben einen direkten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit. 66 Prozent haben sich vorgenommen, die Arbeitsplätze ihrer Beschäftigten mit Unified-Communications-Lösungen und Collaboration Tools aufzurüsten.

3. Mit Remote Work rückt IT-Security noch stärker in den Fokus

Collaboration und Remote Work standen schon vor COVID-19 auf der Agenda vieler Unternehmen. Mit dem pandemiebedingten Lockdown wurden diese Themen plötzlich brandaktuell. Wer nicht auf mobiles Arbeiten und Homeoffice vorbereitet war, musste schmerzlich erfahren, wie schnell die Produktivität ohne flexible Arbeitsmittel sinken oder ganz wegbrechen kann.

Entsprechend groß ist auf dem Markt die Nachfrage nach Collaboration-Tools. Wichtig ist, bei der Einführung neuer Werkzeuge und Plattformen die Sicherheit nicht aus den Augen zu verlieren. US-amerikanische Anbieter erfüllen nicht immer die strengen datenschutzrechtlichen Bestimmungen in Deutschland. Video-Konferenzsysteme gerieten aufgrund von Sicherheitsmängeln schon mehrmals in die Kritik. Deutschen Anwenderunternehmen ist das durchaus bewusst: 42 Prozent wollen laut Lünendonk in 2021 mehr in IT-Security investieren, 56 Prozent ihr Budget beibehalten. Fast zwei Drittel können im eigenen Haus auf eine profunde bis hohe Expertise zurückgreifen. Zwölf Prozent dagegen kennen sich mit IT-Sicherheit wenig bis gar nicht aus und haben Beratungsbedarf.

4. Cloud-Migration legt gewaltig zu

Die Migration in die Cloud legt im Jahresvergleich 2019 zu 2020 noch einmal stark zu. Dieser Trend wird sich laut Lünendonk auch 2021 weiter fortsetzen. Im Top-Marktsegment steigt die Nachfrage nach Cloud-Transformationsprojekten von 50 Prozent (2019) auf 80 Prozent (2020/2021). Der Mittelstand verzeichnet ähnliche, jedoch nicht ganz so hohe Wachstumsraten. Die Nachfrage steigt hier von 37 Prozent (2019) auf 50 Prozent (2020/2021).

Das Beschaffungsmodell Cloud überzeugt durch viele Mehrwerte, angefangen von „Bezahlen nach Verbrauch“ bis hin zu kurzen Update- und Innovationszyklen, die den Cloud-Kunden Wettbewerbsvorteile bringen. Dem steht eine Vielzahl von Cloud-Varianten gegenüber: Private Cloud, Hybrid Cloud, Public Cloud und Multi Cloud. Mittlerweile ist die Cloud-Migration auch für die meisten mittelständischen Unternehmen als Thema gesetzt, aber das „Wie“ und „Wohin“ ist vielen noch nicht klar. Hier ist die Expertise von Digitalisierungsfachleuten gefragt, welche dieUnternehmen bei der Auswahl, Implementierung und Integration einer individuellen Cloud-Lösung unterstützen. Denn nur 37 Prozent der IT-Verantwortlichen in den Anwenderunternehmen fühlen sich dem komplexen, anspruchsvollen Thema gewachsen

5. Modernisierungsdruck bei Unternehmensanwendungen steigt

Beratungsbedarf besteht bei vielen Unternehmen auch bezüglich der Modernisierung der Systeme für Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) und Supply Chain Management (SCM). 64 Prozent der von Lünendonk befragten IT-Verantwortlichen wollen 2020 und 2021 mehr in die Weiterentwicklung, Pflege und Modernisierung der IT-Landschaft investieren, 45 Prozent in die Entwicklung und Implementierung von Anwendungen. Im Bereich CRM gibt es in nur etwa 36 Prozent der Unternehmen laut eigenen Aussagen ein ausreichendes Fachwissen, bezüglich SCM sind es 39 Prozent.

Rüdiger Hoffmann: „Nicht nur Remote Work und Collaboration Tools im Fokus“

Rüdiger Hoffmann, Geschäftsführer des valantic Competence Centers LINKIT Consulting, betont: „Die gering ausgeprägte Expertise deutscher Unternehmen in Zukunftsthemen wie KI, Process Mining und Robotic Process Automation beobachten wir mit Sorge. Die gemeinsam mit Lünendonk durchgeführte Umfrage von valantic hat große Defizite in weiten Teilen der deutschen Unternehmerschaft offengelegt. Wir raten, Know-how und Expertise in Zukunftstechnologien gezielt aufzubauen, auch mit Unterstützung technologieagnostischer externer Beratungsdienstleister.“

valantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 1.000 Kunden vertrauen bereits auf valantic – davon 20 von 30 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit mehr als 1.100 spezialisierten Solutions-Berater*innen und Entwickler*innen und einem Umsatz von über 160 Mio. Euro ist valantic im DACH-Raum an 21 Standorten und international an 4 Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expertenteams – immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Customer Experience (CX), Supply Chain Excellence, SAP Services, Digital Strategy sowie Financial Services Automation.

www.valantic.com

valantic GmbH

Ainmillerstrasse 22

80801 München

Telefon: +49 (89) 200085910

Telefax: +49 (89) 200085930

http://www.valantic.com

valantic GmbH

Telefon: +49 (2173) 9166-0

E-Mail: presse@muc.valantic.com

Evernine GmbH

Telefon: +49 (89939) 0990-03

E-Mail: k.krieg@evernine.de

![]()

The Crew 2®: Das bis jetzt grösste kostenlose Update ab heute erhältlich

Ubisoft® gab heute bekannt, dass die erste Episode, The Crew 2 The Chase, vom letzten Update ab sofort auf PlayStation®4, Xbox One-Gerätefamilie, einschließlich Xbox One X, Windows PC und Stadia verfügbar ist.

Im dritten Jahr von The Crew 2 wird ein neues saisonales System eingeführt, worin Motorflix, eine TV-Show-Firma, im Mittelpunkt steht. Die Firma ist dafür bekannt, die besten motorbetriebenen Actionfilme zu produzieren. Hier werden die Spieler rekrutiert, um die Hauptrolle in diversen TV-Serien mit saisonalen und themenbezogenen Episoden zu besetzen.

Jede Episode dauert vier Monate und besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Episoden, die zwei Monate lang andauern. In der allerersten Episode, The Chase, verkörpern die Spieler einen Elite-Fahrer der Interception Unit der Vault Corp, einer Privatbank. Der Auftrag lautet: Die Gesetzlosen müssen aufgehalten werden, bevor sie aus der Stadt fliehen.

Neben Motorflix erhalten Spieler ebenfalls die Möglichkeit, Inhalte durch eine brandneue Funktion freizuschalten: den Motorpass. Der Motorpass ist ein neues, optionales und mehrstufiges Belohnungssystem, worin Spieler tägliche und saisonale Herausforderungen meister müssen. Jede Episode erscheint mit einem eigenen Motorpass, der aus 50 Stufen besteht. Der Motorpass bietet sowohl kostenlose als auch Premium-Belohnungen, einschließlich exklusiver Fahrzeuge, an. Die Spieler müssen den Premium-Motorpass erwerben, um den Zugang zu Premium-Belohnungen erhalten zu können. Dieser kann für 80.000 Crew-Credits erworben werden.

In beiden Episoden von The Crew 2 Season 1 sind weiterhin Fahrzeug-Drops vorhanden, darunter Chevrolet C8 Stingray 2020 und der Lamborghini Veneno Interception Unit 2013. Insgesamt stehen allen Spielern in dieser Season 28 neue Fahrzeuge zur Verfügung, die sie erspielen oder kaufen können. Darüber hinaus gibt es in jeder Episode neue thematische Ereignisse, die den Schauplatz und die Musik für Zusammentreffen mit neuen Gegnern schaffen. In Staffel 1: The Chase stehen vier neue themenbezogene Ereignisse für alle zur Verfügung, mit denen exklusive Belohnungen freigeschaltet werden können. Zudem können Spieler einen neuen Spielmodus genießen, in dem sie feindliche Fahrzeuge im Solo- oder Koop-Modus ausschalten müssen.

Um die erstaunliche Fahrzeugauswahl zu erweitern, stellt Motornation eine neue Marke „Creators“ vor. Somit wird jede Saison ein neues Fahrzeug hinzugefügt. Jedes Fahrzeug wurde von großartigen, freiberuflichen 3D-Artists und Designern geschaffen. Der erste Artist, der ein exklusives Fahrzeug für The Crew 2 geschaffen hat, ist Khyzyl Saleem. Als talentierter britischer 3D-Artist hat er das Fahrzeug des gesetzlosen Bosses von The Chase entworfen: den K.S. Masked Leader 2020.

Die neuesten Infos zu The Crew und weiteren Ubisoft Spielen gibt es unter: news.ubisoft.com.

Weitere Informationen zu The Crew 2 gibt es unter thecrewgame.com, auf Facebook und Twitter, oder unter #TheCrew2.

Ubisoft ist ein führender Entwickler, Publisher und Distribuent für interaktive Unterhaltungsprodukte und Services mit einem reichhaltigen Portfolio bekannter Marken, darunter Assassin’s Creed, Just Dance, die Tom Clancy’s Videospiel-Reihe, Rayman, Far Cry und Watch Dogs. Die Teams im weltumspannenden Verbund von Studios und Geschäftsstellen bei Ubisoft widmen sich der Produktion von originellen und unvergesslichen Spielerlebnissen auf allen verbreiteten Plattformen, wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs. Im Geschäftsjahr 2019-2020 erzielte Ubisoft einen Umsatz von 1.534 Millionen Euro. Mehr Informationen unter http://www.ubisoft.com.

© 2020 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Ubisoft GmbH

Luise-Rainer-Straße 7

40235 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 54083400

http://www.ubisoft.de

![]()

Scan-To-BIM Technologie zahlt sich aus

„aurivus konnte auf der BIM-Virtual die weltweit einzige künstliche Intelligenz vorstellen, die Laservermessungen von Gebäuden so versteht, dass direkt eine BIM-Datei erstellt werden kann“, so Martin Bach, CTO von aurivus. Das hat auch die Jury beeindruckt, denn Vermessung von Gebäuden mit Lasern ist ein gängiges und schnelles Verfahren, doch die Nachmodellierung kostet Monate und oft mehr als 200.000 Euro für ein einziges Gebäude.

„Wir sind überglücklich und freuen uns sehr, dass unser Pitch vor Fachpublikum diesen An- klang fand“, so Dr. Stefan Hörmann, CEO von aurivus.

Martin Bach und Dr. Stefan Hörmann haben vor knapp einem Jahr ihre Jobs als Machine Learning Experten an der Universität Ulm und bei Daimler aufgegeben, um ihre Idee in die Tat umzusetzen. Die Platzierung beim Innovation World Cup sehen Sie als Bestätigung für ihre Entscheidung.

Natürlich wurde der Preis dann entsprechend mit dem ganzen Team gefeiert, schließlich ist es schon der zweite Startup Wettbewerb bei dem aurivus unter den Gewinnern ist.

Erfolgreich soll es auch weitergehen. aurivus startet gerade die Umsetzung von Pilotprojekten. Offene Plätze gibt es derzeit nur noch wenige zu belegen, den Interessenten gab es auf der virtuellen Messe BIM VIRTUAL genügend. Pilotkunden erhalten die Möglichkeit ihr Feedback direkt in die aurivus AI miteinfließen zu lassen. Außerdem können sie die Künstliche Intelligenz als Erste bei ihren täglichen Prozessen direkt testen.

Der letzte Tag auf der BIM VIRTUAL soll vor allem dazu genutzt werden mit potentiellen Pilotkunden, Business Partnern und Investoren in Kontakt zu treten.

„Bisher lief die Messe als Newcomer schon vielversprechend. Wir freuen uns aber trotzdem über jede Kontaktaufnahme, die auch im Nachgang entsteht.“, erklärt Martin Bach.

aurivus bietet auf der Messe einen Livestream an. Hier erklärt ein Mitarbeiter den Zuschauern live die Funktion der KI. Fragen können natürlich auch jederzeit gestellt werden.

Die aurivus GmbH wurde im Oktober 2019 in Ulm gegründet. Das Startup trainiert neuronale Netze um Punktwolken von Lasermessungen in digitale Gebäudemodelle umwandelt. aurivus ist eine Ausgründung der Universität Ulm, aus dem Institut von Prof. Dietmayer, der für seine Forschung im autonomen Fahren bekannt ist.

Die Software von aurivus richtet sich an Kunden aus der Bau- und Architekturbranche, die ihre 3-D-Gebäudemodelle effizienter erstellen möchten, als über langwierige Modellierungsarbeiten.

Aktuell beschäftigt aurivus 5 Mitarbeiter, die sich um die verschiedenen Bereiche der Unternehmensentwicklung und des Ausbaus des Produkt-Portfolios kümmern. Gegen November/Dezember startet die Pilotkunden-Testphase, die im Anschluss an die Teilnahme der Messe BIM World 2020 erfolgt.

aurivus GmbH

Magirus-Deutz-Straße 13

89077 Ulm

Telefon: +49 (731) 141146-14

http://www.aurivus.com

Telefon: +49 (731) 141146-14

E-Mail: jessica.tschaffon@aurivus.com

![]()

Offene und sichere Automatisierungs-Plattform für mobile Arbeitsmaschinen

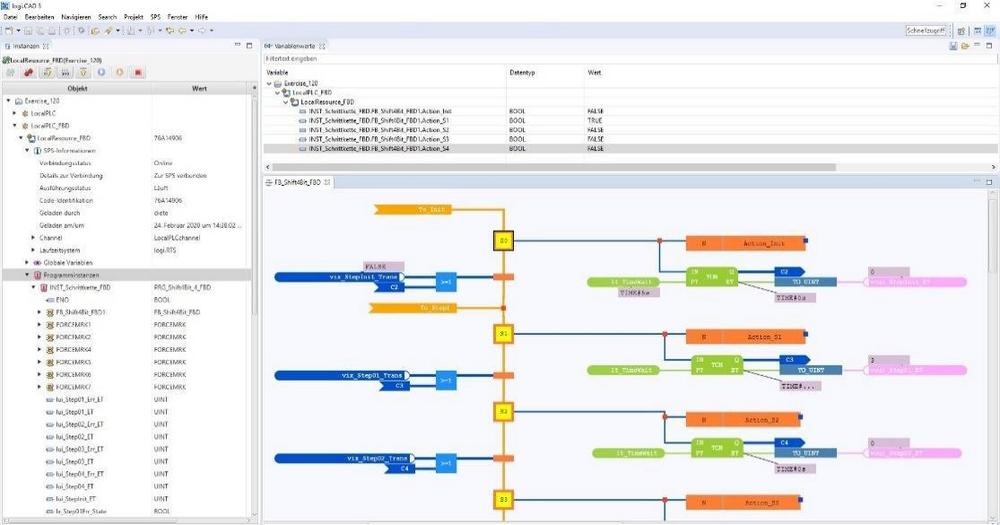

Kleiner Footprint auf der Hardware, integrierte Safety-Funktionen, viele offene Schnittstellen und die Wahlfreiheit der Programmiersprachen zwischen C-Code und IEC-61131-Sprachen: Das sind für STW klare Vorteile, die sich aus der Verwendung von logi.CAD 3 auf ihren Steuerungen ergeben. Und das sind nur die offensichtlichsten. Eingebettet in das offene Lifecycle-Tool openSYDE von STW entsteht daraus bei den Automatisierungsspezialisten für Baumaschinen, Kommunalfahrzeuge, Schlepper und Co. ein Komplettlösungssystem für die Automatisierung, Digitalisierung und Elektrifizierung mobiler Arbeitsmaschinen, die von Weltmarktführern in allen Ländern der Erde eingesetzt werden. Doch der Reihe nach…

30 Jahre Innovationen

STW ist seit 30 Jahren Anbieter für mobile Automatisierungslösungen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, die besten und innovativsten Maschinen der Welt zu bauen. So verlassen sich Global Player wie Fendt, Liebherr, Putzmeister, Krone und viele andere Hersteller mobiler Arbeitsmaschinen auf die Produkte, Lösungen und Dienstleistungen des inhabergeführten Unternehmens aus Kaufbeuren im Allgäu.

Dafür bietet STW ihren Anwendern einen umfangreichen Lösungsbaukasten. Chief Technology Officer Huber beschreibt das so: "Es gibt wenige Anbieter, die eine vergleichbare Technologiebreite vorweisen können wie wir. Diese reicht von der Sensorik-Dünnschichttechnik über ein ausgewachsenes Angebot an robusten und performanten Controllern, über skalierbare Visualisierungssysteme bis hin zu Lösungen für Fernzugriff und demnächst auch KI. Wir bieten unseren Kunden damit eine umfassende Lösungsplattform für ihre innovativen Arbeitsmaschinen."

Automatische Codegenerierung

Die zentrale Stelle, an der in STW-Kundenprojekten alle Fäden zusammenlaufen, ist openSYDE. Das Tool, das STW ihren Kunden als Open Source zur Verfügung stellt, ist die integrierende Software, mit der Anwender über den gesamten Lebenszyklus hinweg das Design, die Entwicklung, die Konfiguration und den Service ihrer Anwendung vornehmen. In der Designphase beispielsweise erstellt der Entwickler mit openSYDE die Systemdefinition, beschreibt die Schnittstelle zwischen den verwendeten Geräten und legt die Gerätekonfiguration fest. logi.CAD 3 wird direkt aus openSYDE heraus gestartet und übernimmt automatisch durch die in openSYDE integrierte Codegenerierung die Konfiguration für die Steuerungsprogrammierung. In logi.CAD 3 kann die Applikation dann auf vorgefertigte Funktionen aus mitgelieferten Bibliotheken zugreifen und der Entwickler selbst neue Bibliotheken mit eigenen Funktionen erstellen. Auch komplette Module können abgelegt und bei Bedarf wiederverwendet werden. "Hier zeigt sich wieder die Offenheit unseres Systems und die von logi.CAD 3", erläutert Frank Hiltensberger. "Da logi.CAD als Projektfile keinen Binärcode verwendet, sondern ein einfaches ASCII-Format, kann die Grundkonfiguration der Steuerungsprogrammierung vollautomatisch mit Hilfe eines Codegenerators erfolgen. Damit sparen unsere Kunden wertvolle Zeit im Engineering. Und Zeit im Engineering ist heute einer der entscheidenden Faktoren. Dieser Trend wird sich unserer Meinung nach noch weiter verschärfen. Auch das ist übrigens ein wichtiger Grund für uns, auf offene Technologien und Lösungen zu setzen."

Programmiersprachen? Freie Auswahl!

Die Offenheit von logi.CAD 3 zeigt sich an vielen weiteren Stellen. So loben Huber und Hiltensberger einhellig die Freiheit bei der Wahl der Programmiersprache. "In bestimmten Kundenkreisen ist C die verbreitete Programmiersprache, während bei anderen wiederum die IEC-61131-Sprachen, meist ST, zum Einsatz kommen. Mit logi.CAD haben unsere Anwender die freie Wahl. Für Entwickler, die gerne grafisch programmieren möchten, haben wir im logi.CAD 3-Engineering-System auch einen FBD-Editor. Diese Freiheiten werden von unseren logi.CAD-Anwendern sehr gerne genutzt", erläutert Huber. Dort, wo es notwendig oder gewünscht ist, können Entwickler darüber hinaus auch Programmiersprachen mischen, anstatt sich auf nur eine Sprache festzulegen. Dass dies durchaus sinnvoll sein kann, erläutert Hiltensberger anhand des folgenden Beispiels: "Wir haben Kunden, die unsere ESX-Steuerungen jetzt auch in ST programmieren. Aus älteren Projekten bestehen jedoch häufig C-Code-Funktionen, die wiederverwendet werden sollen. Selbst das unterstützt logi.CAD auf sehr einfache Weise. Den Wunsch, unterschiedliche Programmiersprachen gemischt anwenden zu können, haben übrigens auch Entwickler, die Matlab/Simulink beispielsweise für ihre Regelungsfunktionen verwenden. Der von Matlab generierte CCode kann in logi.CAD sehr viel einfacher als in anderen Entwicklungs-Werkzeugen eingebunden werden. Der gemischte Code-Ansatz kommt bei unseren Anwendern daher sehr gut an!"

Kleiner Footprint

STW setzt auf ihren Steuerungen das zu logi.CAD 3 passende Micro-Runtime-System (μRTS3) von logi.cals ein und profitiert von dem erstaunlich kleinen Speicherbedarf des Systems. Huber erläutert: "Das Runtime- System von logi.CAD 3 nutzt den Speicher auf unseren Hardware-Systemen optimal aus. Dadurch haben unsere Kunden nun viel mehr Platz für die Anwendung und deren Daten. Das ist gerade heute ein wichtiger Vorteil, den unsere Kunden im Wettbewerb nutzen können."

Eco-System

logi.CAD 3 basiert auf Eclipse und ist daher auf allen Plattformen langfristig verfügbar. Auch in puncto effiziente Projektunterstützung bietet logi.CAD 3 alle Möglichkeiten, die Anwender heute von einem leistungsfähigen Engineering-Werkzeug erwarten, erklärt Huber. So unterstützt das System moderne Quellcode-Verwaltungstools wie z. B. GIT und darüber hinaus eine nahtlose Integration in Continuous Integration & Test-Umgebungen. Ein Unit-Test-Framework für Funktionen und Funktionsbausteine gewährleistet eine hohe Sicherheit und Qualität der entwickelten Anwendungen. "Für unsere Kunden ist es wichtig, dass man sich bei logi.CAD zur Laufzeit mit dem Steuergerät verbinden kann, Variablen monitoren und manipulieren kann, und dass das System über effiziente Debugging-Tools mit statischer Codeanalyse verfügt. Das macht die Erstellung von Projekten effizient und verbessert auch hier die Time-To-Market."

Safety inklusive

Sicherheitssysteme sind heute praktisch an jeder mobilen Arbeitsmaschine zu finden. Die Hersteller solcher Maschinen müssen häufig gleich mehrere Sicherheitsnormen für ihre Anwendung berücksichtigen, erklärt Hiltensberger: "Die ISO 26262 ist immer dann relevant, wenn es um die Fahrfunktionen der mobilen Arbeitsmaschine auf öffentlichen Verkehrswegen geht. Die ISO 26262 stellt hinsichtlich Tool-Qualifizierung, Code-Coverage und Software-Qualität deutlich restriktivere und auch klarere Anforderungen. Für das Arbeitsgerät selbst, beispielsweise einen Mäharm oder ähnliches, gelten hingegen die Richtlinien der funktionalen Sicherheit." logi.CAD unterstützt die Entwicklung von sicherheitsgerichteten Anwendungen bis hin zum Sicherheitslevel SIL 3. Auch die ISO 26262, die wie erläutert im Bereich der mobilen Arbeitsmaschinen von größter Bedeutung ist, wird logi.CAD 3 in einer der nächsten Versionen unterstützen.

Hiltensberger berichtet, dass STW alle Anforderungen in einem System zusammenführen wird: "In unserer nächsten Steuerungsgeneration ESX4 werden die Anforderungen der unterschiedlichen Sicherheitsstandards dank der Nutzung von logi.CAD 3 zusammen auf einer Hardware-Plattform umgesetzt werden können. Damit werden wir zusätzlich zu den bisher angebotenen Sicherheitsstandards zukünftig auch ISO 26262-konforme Anwendungen unterstützen. logi.cals ist einer der wenigen Universal- Soft-SPS-Anbieter, die die ISO 26262-Norm unterstützen können."

Auch für die Zukunft gerüstet

Megatrends wie das Internet of Things (IoT) oder Farming 4.0 haben längst Einzug in die Automatisierung und Elektrifizierung von mobilen Arbeitsmaschinen gehalten und damit herkömmliche Arbeitsweisen stark verändert. Diese Veränderung für den eigenen Unternehmenserfolg zu nutzen, stellt eine Herausforderung dar, die STW gemeinsam mit ihren Kunden bestreiten will. Die Offenheit und Leistungsfähigkeit des STWSystems und die Verwendung von logi.CAD 3 als Engineering-System bilden die optimale Basis für Hersteller, um auch für diese Anforderungen gerüstet zu sein. STW vereint innovative Möglichkeiten mit effizienten Arbeitsweisen und kostensensiblen Systemkomponenten. Der serviceorientierte Fernzugriff auf die mobilen Arbeitsmaschinen wird heute schon in Kundenprojekten erprobt. Und die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz für die Erkennung von Objekten werden bei STW im Rahmen eines Forschungsprojektes ausgelotet. Auch bei der logi.cals GmbH, Hersteller von logi.CAD 3, wird intensiv an neuen Möglichkeiten für Automatisierungsanwender gearbeitet, bis hin zur Nutzung der Cloud als Plattform für das Entwicklungssystem – sowohl für Safety- als auch Standard-Tasks! Auf dieser Grundlage können Hersteller ihre Innovationen entstehen lassen und so mobile Arbeitsmaschinen bauen, die nicht nur wettbewerbsfähig sind, sondern auch zu den besten der Welt gehören.

Neuron Automation

Universitätsstrasse 4/8

A1090 Wien

Telefon: +43 (0) 5 77147-0

http://www.neuron-group.com

Geschäftsführer

Telefon: +49 2173 91910

E-Mail: dieter.goltz@logicals.com

![]()

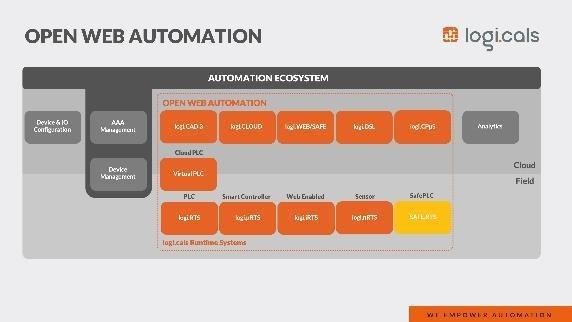

Cloud-Engineering mit Open Web Automation (OWA) – Ein Interview mit Heinrich Steininger, CTO logi.cals GmbH

Dieter Goltz: Herr Steininger, wie bewerten Sie heutige Engineering-Prozesse im Bereich der Automatisierung?

Heinrich Steininger: Nach Rückmeldung unserer Anwender geht immer noch viel Zeit und damit Effizienz verloren, weil man sich um das Zusammenspiel vieler einzelner Systeme, Komponenten und Werkzeuge kümmern muss, anstatt einfach in Ruhe entwickeln zu können. Hektik und Durcheinander sind keine guten Umgebungsbedingungen für die Entwicklung von Automatisierungsprojekten. Zu oft müssen sich Entwickler zudem um Nebenschauplätze kümmern.

Goltz: Welche Lösungsperspektive bietet logi.cals, um dieses Dilemma anzugehen?

Steininger: Unsere Idee der Open Web Automation – oder kurz OWA – bringt Ruhe und Ordnung in das Engineering, weil es die Entwicklungskomponenten zu einem zentralen System zusammenfasst. Dabei ist OWA alles andere als ein monolithisches System, denn man kann von jedem Rechner auf der Welt mit Internet-Zugang auf sein Projekt zugreifen. Sobald man Zugriff hat, steht einem die gesamte notwendige Toolchain zur Verfügung, um Daten abzufragen, Konfigurationen zu ändern, Probleme zu lösen oder die Anwendung weiterzuentwickeln. Auf OWA basierende Plattformen werden dem Anwender ein komplettes Engineering-Ökosystem an Infrastruktur und Schnittstellen bereitstellen, in das unterschiedliche Werkzeuge eingebunden werden können. Der Anwender wird durch dieses cloudbasierte Engineering in die Lage versetzt, die jeweils besten Hardware- und Softwarekomponenten für seine Automatisierungsprojekte zu verwenden. Dazu nutzt er die Tools und Programmiersprachen seiner Wahl und eine Management-Umgebung, die es ihm ermöglicht, seine Engineering-Aufgabe maximal effizient zu gestalten.

Goltz: Welche Werkzeuge kann der Anwender nutzen?

Steininger: Wir werden Werkzeuge für das Engineering nach IEC 61131-3, C und C++ bereitstellen, sowie unsere funktional sichere grafische Konfigurationslösung logi.SAFE – aber auch weitere Editoren, die wir aktuell für die Erstellung, Nutzung und Orchestrierung von Cyber-Physical Microservices entwickeln. Auch Lösungskomponenten des Anwenders oder Standard-Werkzeuge sind integrierbar, sofern sie mit standardisierten Schnittstellen wie REST, Websockets oder GRPC ausgestattet sind. So können neben dem Datenaustausch zwischen den Fachbereichen auch modellbasierte Informationen in AutomationML und OPC UA genutzt werden. Durch die Integration der bestehenden Lösung logi.CAD 3 in die OWAArchitektur bieten wir eine Entwicklungsumgebung, die nahtlos über Disziplin- und Herstellergrenzen hinweg vom Client bis zur Cloud eingesetzt werden kann.

Goltz: Welche weiteren Eigenschaften sind wichtig?

Steininger: Zu OWA gehören zudem die weiteren Komponenten unserer logi.CAD 3-IDE wie das integrierte Testframework zur Erstellung und Durchführung automatisierter Tests und zur Qualifizierung funktional sicherer Bibliotheken für logi.SAFE. Diese Testsuite ermöglicht nicht nur die Kontrolle eigener Bausteine und Bibliotheken, sondern auch die Qualitätssicherung von Drittanbieter-Lösungen, die in Zukunft den Anwendern in cloud-basierten Market-Stores zur Verfügung gestellt werden können. Und die Kombination von AutomationML und OPC UA bietet die integrierte Modellierung von Engineering- Domänen sowie die semantische Anreicherung von Laufzeitdaten zur effektiven Auswertung in Datenanalyse- und Machine-Learning-Anwendungen.

Goltz: Wie wird OWA den Arbeitsalltag verändern?

Steininger: Der Unterschied zu bisherigen Engineering-Systemen liegt nicht nur in der Nutzung der Cloud, sondern in dem Umfang der abgedeckten Funktionen, der Orientierung am Lebenszyklus einer Anwendung und der Möglichkeit, das System disziplinübergreifend in Teams zu nutzen. Das zusammen genommen erschließt für Anwender viele Vorteile. Ergänzend wird in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt auf domänenspezifische Sprachen gesetzt, die die Komplexität der Entwicklung von Automatisierungslösungen kontinuierlich reduziert und den Anwendern die Umsetzung branchenbasierter Lösungen ermöglicht. Neue Editoren für die Entwicklung von Cyber-Physical Microservices bilden die Basis für die künftige Erstellung dynamisch vernetzbarer Applikationen und deren Simulation. So kann der Anwender sich auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren und den Entwicklungsprozess teamorientiert effizienter und schneller gestalten. Auch die Erweiterungsmöglichkeiten von OWA seitens des OEM-Kunden sind wichtig, weil damit eine angepasste Lösung entsteht, die auf einer zukunftsorientierten Basis aufsetzt.

Goltz: Welche Bedeutung hat für Sie das Cloud-Engineering?

Steininger: Das Engineering wandert gegenwärtig in die Cloud. Derzeit entstehen in unzähligen Unternehmen cloudbasierte Angebote und Funktionen. Eine solche Cloud zu entwickeln, ist jedoch aufwändig und teuer – auch in der Wartung. Unsere Lösung bietet Herstellern eine schnelle Time-to- Market. Mit OWA werden sich die Entwicklungskosten für die Cloud-Transformation deutlich senken lassen. Gleichzeitig kann die Entwicklungsrichtung für noch ausstehende Teile des OWA-Ecosystems mitgestaltet werden.

Goltz: Wie wird das im Detail gelingen können?

Steininger: Mit dem integrierten Language-Server-Konzept ist die Grundlage geschaffen, um sowohl Editoren für textuelle als auch grafische Sprachen zu integrieren. Um übergeordneten Anforderungen im Bereich der Orchestrierung gerecht zu werden, arbeiten wir am Konzept einer Domain-Specific- Language, um dem Anwender zu ermöglichen, dafür eine geeignete Architektur basierend auf Cyber- Physical Microservices umzusetzen. Last but not least ist eine wesentliche Säule von OWA die Unterstützung modellbasierten Engineerings – basierend auf AutomationML und OPC UA. Über unsere AutomationML-Integrationsplattform können die Tools der verschiedenen Engineering-Disziplinen domänenübergreifende Konzepte in einem gemeinsamen AutomationML-Modell ablegen. Das hilft in den Engineering-Phasen – aber auch während der Inbetriebnahme und des Betriebs, Stichwort Life-Cycle- Engineering. Mit dem gemeinsamen Anlagenmodell steht für das gesamte Entwicklerteam ein verbindliches Modell zur Verfügung, das sehr frühe Tests und Validierungen erlaubt. Dieses Modell kann zugleich auch als Informationsmodell eines OPC-UA-Servers verwendet und mit den Laufzeitdaten aus dem automatisierten System verknüpft werden. Simulationen und virtuelle Inbetriebnahmen sind mit deutlich geringerem Aufwand realisierbar. So entsteht quasi nebenbei auch der Digitale Zwilling der realen Anwendung – in einem Rutsch.

Goltz: Wie sehen die nächsten Schritte Richtung Markteinführung aus?

Steininger: Bereits in diesem Jahr soll die Grundstruktur von OWA fertiggestellt sein, die ein Browserbasiertes Engineering für Steuerungen über die Sprachen der IEC 61131-3 ermöglichen wird. Auch das Cloud-Test-Center soll bis Ende dieses Jahres folgen. Der Nutzen von OWA entsteht allerdings nicht erst, wenn das System vollständig ausgebaut ist, sondern er steigert sich mit jeder Komponente, die dazu kommt. Diesem evolutionären Prozess folgend, erhöht Browser-basiertes Steuerungs-Engineering für Standard- und Safety-Anwendungen die Effizienz des Anwenders kontinuierlich. Als erstes Browserbasiertes Engineering-Tool steht unser grafisches Konfigurations- und Parametrier-Tool logi.SAFE schon zur Verfügung, das für bis zu SIL 3 zertifizierte Lösungen geeignet ist. Um diese cloud-basierte Technologie auch im Bereich der ‚grauen‘ Steuerungstechnik nutzen zu können, ist logi.WEB verfügbar, das die Nutzung von Controller-Lösungen revolutioniert und durch die Einfachheit des Anpassungsaufwands besticht.

"Der Anwender wird durch ein cloud-basiertes Engineering, wie wir es mit OWA anbieten wollen, in die Lage versetzt, die jeweils besten Hardware- und Softwarekomponenten für seine Automatisierungsprojekte zu verwenden."

Kurzsteckbrief:

OWA – Das System

logi.cals will mit Open Web Automation (OWA) eine vollständig cloud-, on-premise- bzw. client-basierte Engineering-Lösung anbieten, die durch eine offene Architektur in unterschiedliche client- oder cloudbasierte Automatisierungsplattformen integriert werden kann. Der Fokus liegt dabei neben der Unterstützung einer Multi-Language-Entwicklungsumgebung (in den IEC-61131-3-Sprachen, in C, C++

oder Python) auf der Entwicklung von Cyber-Physical Microservices (CPμS) und domainspezifischen Sprachen, um den zukünftigen Anforderungen des effizienten Engineerings und der Orchestrierung verteilter Logiken auf Feldebene zu entsprechen. Diese Cloud-Architektur ist ideal für Steuerungs- und Komponentenhersteller (OEMs) in der Automatisierungstechnik geeignet, wenn es darum geht, aus dem Stand heraus Kunden eine ausgewachsene Cloud-Lösung anbieten zu können.

Neuron Automation

Universitätsstrasse 4/8

A1090 Wien

Telefon: +43 (0) 5 77147-0

http://www.neuron-group.com

Geschäftsführer

Telefon: +49 2173 91910

E-Mail: dieter.goltz@logicals.com

![]()

Österreichische Entwickler von logi.cals bauen an der Zukunft industrieller Steuerungssysteme

"Eine neue Oberklasse-Limousine verfügt heute mit großer Wahrscheinlichkeit über mehr untereinander oder mit Systemen außerhalb "kommunizierende" Komponenten als die Fabrik, in der sie hergestellt wurde. Die Automatisierungssysteme großer Fertigungsanlagen sind datentechnisch gesehen nach wie vor Inseln. Mit unserer Technologie können künftig kommunikative und flexible Maschinen entwickelt werden", erklärt Michael Plankensteiner, CEO der logi.cals GmbH. Damit bringt er auf den Punkt, worum sich alles beim österreichischen Software-Hersteller logi.cals dreht. Die Entwickler aus St. Pölten arbeiten seit Jahren gemeinsam mit ihren OEM-Kunden an vorderster Front auf dem Weg zu einem durchlässigen, datengetriebenen und global einsetzbaren Engineering 4.0. Dabei bietet das Unternehmen Werkzeuge für die Programmierung und Konfigurierung von vielfältigen Steuerungslösungen an. Konzept, Schnittstellen und (browser-basierte) Kernkomponenten der Open Web Automation (OWA) stehen Steuerungsherstellern offen.

Industriesteuerungen besser entwickeln, testen und im laufenden Betrieb effizient warten

Worum geht’s? Wenn Millionen Einzelbefehle, ausgeführt von einer Vielzahl Steuerungen, einen reibungslosen Produktionsablauf bewirken, so ist das Automatisierung. Bis die von der Steuerungssoftware festgelegten Befehle in Form von SPS-Programmen umgesetzt werden können, bedarf es eines durchgängigen Engineering-Prozesses, der auch die anderen Fachbereiche des Maschinen- und Anlagenbaus wie Mechanik, Elektrik, Hydraulik, Pneumatik etc. betrifft.

Passende Komponenten und Teilsysteme müssen geplant, umgesetzt und dann in das Gesamtsystem integriert werden. Die darauf spezialisierten Ingenieurinnen und Ingenieure arbeiten dabei oftmals mit zahllosen Software-Werkzeugen in ihren Bereichen (sog. Domänen), die meistens lokal installiert und untereinander nicht kompatibel sind. "Dort liegt das Problem. Stark vereinfacht ausgedrückt sieht es bis heute so aus, dass 100 Autoren gemeinsam, aber mit unterschiedlichen Textverarbeitungen, ein Buch schreiben. Hat einer sein Kapitel fertig, drückt er dem nächsten einen Ausdruck davon in die Hand. Der muss dann seine Inhalte anfügen. Ein gigantisches Stückwerk", so Plankensteiner.

Für die Anlagen der Zukunft braucht es so etwas wie einen Co-Working-Space, in dem alle zeitgleich auf alle verfügbaren Informationen zugreifen können. Bei logi.cals heißt die entsprechende Technologie OWA (Open Web Automation), und der neue Ansatz ist so vielversprechend, dass ganze Branchen auf den St. Pöltner Tech-Mittelständler als Technologielieferanten bauen. Die ersten Anwendungen von logi.cals waren lange vor dem ersten Smartphone auf dem Markt. Seither ist das Unternehmen am Puls der Entwicklungen geblieben – und hat sie weitergetrieben. So werden beispielsweise die Steuerungslösungen von mehr als 8 von 10 in Europa verkauften Autobussen mit Technologie von logi.cals entwickelt und betrieben. Bei der Automatisierung von großen Wasserkraftwerken gilt nach 20 Jahren der Zusammenarbeit, dass eines von drei Wasserkraftwerken weltweit funktioniert dank Software aus St. Pölten.

Vom datentechnischen Flickenteppich zum Hochleistungsgewebe

Um die Versprechungen von Industrie 4.0, die in einer radikal verbesserten Flexibilität der Fertigung bestehen, erfüllen zu können, ist die übergreifende Nutzung von Informationen im gesamten Engineering- Prozess erforderlich. Bei der Entwicklung von Automatisierungslösungen werden, geprägt durch die Vergangenheit, im Allgemeinen Werkzeugketten eingesetzt. Entlang dieser hintereinander gelagerten Prozessschritte entsteht die Gesamtlösung. Je weiter der Prozess fortgeschritten ist, desto umfangreicher sind die Auswirkungen eines Planungsfehlers, der sich zu Beginn "eingeschlichen" hat.

"Mit unserem Ansatz werden aus diesen Ketten intelligente Netzwerke. Sensoren, Aktoren, Steuerungen und Maschinen werden datentechnisch abgebildet und es entsteht ein sogenanntes "integriertes Anlagenmodell", erklärt Plankensteiner. Mit OWA können künftig die dazu erforderlichen Engineering- Applikationen effizient integriert werden, und das digitale Anlagenmodell entsteht während des Engineering-Prozesses. Damit wird es auch möglich, neue Anlagen effizient – weil 100% virtuell – in Betrieb zu nehmen und zu testen. Künftig werden so ganze Fertigungsstraßen virtuell gebaut und getestet, bevor überhaupt eine Schraube oder eine Steuerung gekauft werden müssen. Frühzeitige Kaufentscheidungen werden damit obsolet. Der Entwicklungsprozess hat keinen Vendor-Lock-In, das heißt, dass alternative Systeme untersucht und das beste für den Anwendungsfall genutzt werden kann.

"Gerade bei hochkomplexen Anlagen geht es um Millimeter und Zehntelsekunden im Fertigungsprozess. Bringen Sie einem Roboterarm bei, er müsse um genau den Millimeter und genau die Zehntelsekunde anders greifen. Da spreche ich noch nicht davon, was das für die 100 Fertigungsschritte davor und danach bedeutet. Und nehmen Sie weiter an, es gebe genau diese Anlage rund um die Welt 100 Mal und der einzige Weg sei, einen Techniker hinzuschicken um alles zum Laufen zu bringen", schildert Plankensteiner ein Problem, zu dessen Lösung logi.cals nun einen Beitrag leistet. Und weiter: "Mit unserer IT-Infrastruktur können Teams rund um den Globus und quer durch alle Domänen – Elektrotechnik, Hardware, Steuerungsplanung – zusammenarbeiten und entwickeln. Ein weiteres Plus: Das wird künftig auch bei Anlagen gehen, wenn sie bereits in Betrieb sind. Von Industrieanlagen bis zu moderner Gebäudetechnik."

"Never touch a running system"

Die Entwickler von logi.cals haben gemeinsam mit einem Kunden erhoben, wie viele unterschiedliche Softwarepakete genutzt werden, um das Engineering einer seiner hochkomplexen Anlagen durchzuführen.

Es sind mehr als 90. Um dann während des Betriebs Anpassungen an einer derartigen Anlage vorzunehmen, muss das Engineering-Team sehr gut informiert sein. Um kein Risiko einzugehen, wird daher in der Regel darauf verzichtet, die Anpassung umzusetzen, weil nicht alle Parameter bekannt sind.

Das ist heute nicht mehr akzeptabel. Die Anpassung muss sich online in die Applikation hinein bewegen und dabei alle Nebeneffekte im Vorfeld prüfen und ggfs. Gefahrenstellen sichtbar machen. logi.cals setzt mit OWA auf das Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Werkzeuge innerhalb einer Architektur und sieht dabei den Browser als das Werkzeug, mit dem der unabhängige Zugang zu den Engineering-Daten ermöglicht wird (web-based Engineering). Denn durch cloudbasierte Engineering-Umgebungen ist es erheblich leichter, die zahllosen Konfigurationen zu managen und zu pflegen.

Vom Privatunterricht zum Dirigenten des Orchesters

Einfache Änderungen sind nicht genug. Es geht bei Industrie 4.0 um weitere zentrale und inhaltliche Herausforderungen, die darin bestehen, während des laufenden Betriebs automatisiert strukturelle Änderungen vornehmen zu können. Also den Austausch gesamter Softwareteile, um auf der bestehenden Anlage ein ähnliches Produkt fertigen zu können und die Umstiegszeit so gering wie möglich zu halten. In der Fachsprache nennt man das Orchestrierung oder Choreographie.

Im Moment bekommt jeder Steuerungscomputer noch Einzelunterricht. Die Steuerungen, die mit den Lösungen von logi.cals entwickelt werden, kann man sich künftig wie ein Orchester vorstellen.

Plankensteiner: "Dadurch, dass wir die Datenströme vernetzen und in die Cloud holen, lernen einzelne Einheiten voneinander. Vereinfacht weiß eine Steuerung in einem Spritzgussprozess, dass ein bestimmter Ofen Bauteile bei 273 Grad 8,3 Sekunden härten muss. Er "weiß" aber nicht, was das für ein Teil ist, woher es kommt und was als nächstes passiert. Wenn nun die nächste Schicht im Spritzguss eine andere Ausgangsbeschaffenheit braucht, muss ein Techniker der Steuerung von genau diesem Ofen genau diesen Befehl beibringen."

Künftig soll das im Sinne von "Deep Learning" und "Künstlicher Intelligenz" weitgehend automatisch von Statten gehen. Einheiten reagieren auf veränderte Datenmuster. Systeme werden effizienter, die Entwickler können steuernd eingreifen und an vielen Parametern drehen mit dem Ziel, dass alles Tag für Tag ein wenig effizienter und innovativer läuft.

Neuron Automation

Universitätsstrasse 4/8

A1090 Wien

Telefon: +43 (0) 5 77147-0

http://www.neuron-group.com

Geschäftsführer

Telefon: +49 2173 91910

E-Mail: dieter.goltz@logicals.com

![]()