KI Chatbot Personalabteilung: HR-Prozesse per Chat automatisieren

Der administrative Aufwand in HR-Teams wächst stetig. Stammdaten pflegen, Dokumente suchen und immer gleiche Fragen beantworten kosten täglich wertvolle Zeit. Genau hier setzt ein KI Chatbot für die Personalabteilung an. Im Webinar „Chatbot in der HR: Stammdaten & Personalakte per Chat verwalten“ am 29.01. zeigt Papershift, wie Du mit einer digitalen HR Assistenz Deine Prozesse spürbar vereinfachst.

Was ist ein KI Chatbot in der Personalabteilung

Ein KI Chatbot in der Personalabteilung ist eine intelligente, dialogbasierte Software, die HR-Aufgaben über einen Chat abwickelt. Mitarbeitende und HR kommunizieren wie in einem Messenger, während im Hintergrund strukturierte Prozesse laufen.

Klassische HR-Tools erfordern manuelle Eingaben, Klickpfade und Schulungen. Ein KI HR Assistent übersetzt Anfragen direkt in Aktionen. Das reduziert Bedienaufwand und beschleunigt Abläufe.

Als digitale HR Assistenz übernimmt der Chatbot Routineaufgaben eigenständig. HR wird nur dann eingebunden, wenn Entscheidungen oder Sonderfälle notwendig sind.

Wo HR-Teams heute unnötig Zeit verlieren

- Manuelle Pflege von Stammdaten: Adressänderungen, Bankdaten oder Vertragsupdates werden oft mehrfach gepflegt. Das kostet Zeit und erhöht das Fehlerrisiko.

- Dokumente suchen statt finden: Verträge, Bescheinigungen oder Abmahnungen liegen in Mails, Ordnern oder verschiedenen Systemen. Jeder Suchvorgang unterbricht den Arbeitsfluss.

- Wiederkehrende Standardanfragen: Fragen zu Urlaub, Bescheinigungen oder Prozessen erreichen HR täglich mehrfach. Viele davon sind identisch.

Wie ein KI HR Assistent den Arbeitsalltag entlastet

Stammdaten per Chat aktualisieren

Mitarbeitende melden Änderungen direkt im Chat. Der KI Chatbot übernimmt die strukturierte Erfassung und Aktualisierung in der Personalakte.

Dokumente aus der Personalakte abrufen

Verträge oder Nachweise werden per Chatbefehl in Sekunden gefunden. Lange Suchwege entfallen.

HR-FAQs automatisiert beantworten

Der Chatbot beantwortet Standardfragen selbstständig. HR wird entlastet und kann sich auf komplexe Themen konzentrieren.

Digitale Personalakte und Chatbot zusammengedacht

Zentrale und strukturierte Ablage

Alle HR-Dokumente liegen zentral in der digitalen Personalakte. Der Chatbot greift gezielt darauf zu.

Revisionssicherheit und klare Zugriffsrechte

Dokumente werden revisionssicher gespeichert. Zugriffe sind klar geregelt und nachvollziehbar.

Automatisierung von Onboarding und Offboarding

Ein KI Chatbot in der Personalabteilung unterstützt Onboarding und Offboarding vor allem durch klare Information, strukturierte Abläufe und schnelle Antworten per Chat. Statt Rückfragen per E Mail oder Telefon erhalten Mitarbeitende alle relevanten Informationen direkt im Dialog.

Typische Onboarding-Fragen per Chat klären

- Neue Mitarbeitende können zentrale Fragen direkt an den KI HR Assistenten stellen, zum Beispiel:

- Was muss ich beachten, wenn ich Urlaub beantragen möchte?

- Wie funktioniert bei uns die betriebliche Altersvorsorge?

- Wie reiche ich Reisekosten oder Belege ein?

- Wer ist meine Ansprechperson für Arbeitssicherheit oder Erste Hilfe?

Der Chatbot beantwortet diese Fragen auf Basis der hinterlegten Inhalte und sorgt dafür, dass neue Mitarbeitende schneller arbeitsfähig sind.

Klare Prozesse beim Offboarding unterstützen

Auch beim Offboarding hilft der KI Chatbot, Abläufe transparent zu machen. Mitarbeitende und Führungskräfte erhalten per Chat Antworten auf typische Fragen, etwa:

- Welche Schritte sind vor dem letzten Arbeitstag zu erledigen?

- Welche Unterlagen müssen abgegeben werden?

- Wie läuft die Übergabe von Aufgaben und Zugängen ab?

So werden Unsicherheiten reduziert, Transparenz für alle Beteiligten garantiert und HR muss weniger individuell nachsteuern.

Für wen sich ein KI Chatbot in der Personalabteilung besonders lohnt

Ein KI Chatbot in der Personalabteilung ist besonders für mittelständische Unternehmen sinnvoll, in denen steigende HR-Anforderungen auf begrenzte Ressourcen treffen. Routineaufgaben wie Stammdatenpflege, Dokumentensuche oder Standardanfragen werden automatisiert und entlasten das HR-Team spürbar.

Für HR-Leitung, Personalreferent:innen und Geschäftsführung bedeutet das weniger operative Arbeit und mehr Zeit für strategische Themen, Führung und Personalentwicklung. Prozesse werden transparenter, Informationen zentral verfügbar und Anfragen einheitlich beantwortet.

Mit Pulse von Papershift verbindest Du KI Software, digitale Personalakte und Chatbot in einer Lösung. Wie das im Alltag funktioniert, zeigt das Webinar am 29.01. „Chatbot in der HR: Stammdaten & Personalakte per Chat verwalten“.

FAQ

Was kann ein KI Chatbot in der Personalabteilung übernehmen?

Er übernimmt Stammdatenpflege, Dokumentensuche, Standardanfragen sowie Teile von Onboarding und Offboarding.

Ersetzt ein KI HR Assistent das HR-Team?

Nein. Der Chatbot übernimmt Routinen. Entscheidungen und persönliche Themen bleiben bei HR.

Wie sicher sind Mitarbeiterdaten?

Moderne Lösungen wie Papershift arbeiten mit klaren Zugriffsrechten und revisionssicherer Speicherung.

Für welche Unternehmen lohnt sich ein HR-Chatbot?

Besonders für mittelständische Unternehmen mit hohem administrativem HR-Aufwand.

Zusammenfassung

In diesem Blog erfährst du, wie ein KI Chatbot in der Personalabteilung wiederkehrende HR-Aufgaben wie Stammdatenpflege, Dokumentensuche und Standardanfragen direkt per Chat automatisiert. Du lernst, wie HR-Teams dadurch Zeit sparen, Fehler reduzieren und mehr Freiräume für strategische Themen gewinnen. Außerdem zeigt der Beitrag, wie Chatbot und digitale Personalakte zusammenspielen und warum diese Lösung besonders für mittelständische Unternehmen sinnvoll ist.

Papershift GmbH

Amalienbadstraße 41d

76227 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 75402344

https://papershift.com

E-Mail: marketing-tools@papershift.com

![]()

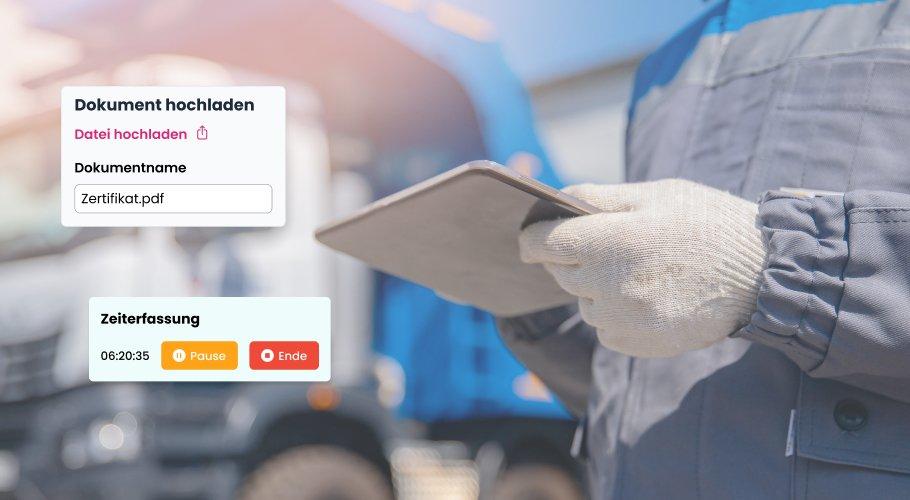

Digitale Logistikprozesse: Wie hybride Arbeit wirklich funktioniert und Unternehmen stärkt

Digitale Logistikprozesse: Wie hybride Arbeit in der Praxis wirklich funktioniert

Digitale Logistikprozesse ermöglichen hybride Arbeitsmodelle, indem Planungs-, Dispositions- und HR-Aufgaben digital und standortunabhängig organisiert werden. Operative Tätigkeiten bleiben vor Ort, während koordinierende Prozesse effizient remote gesteuert werden können.

Die Logistikbranche ist traditionell stark von Präsenzarbeit geprägt. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Effizienz, Flexibilität und Geschwindigkeit. Fachkräftemangel und Kostendruck verschärfen diese Situation zusätzlich.

Deshalb braucht die Logistik neue Handlungsspielräume. So wird es ermöglicht, administrative und planende Tätigkeiten vom physischen Standort zu entkoppeln und hybride Arbeitsmodelle strukturiert umzusetzen.

Abgrenzung zwischen operativer Präsenz und digitalen Aufgaben

Nicht jede Tätigkeit in der Logistik ist für Remote Work geeignet. Lagerarbeit, Transport und Verladung bleiben standortgebunden. Gleichzeitig wachsen die digitalen Aufgaben kontinuierlich.

Schichtplanung, Disposition, Zeiterfassung, Abwesenheitsmanagement und Auswertungen lassen sich vollständig digital abbilden. Digitale Logistikprozesse bedeuten daher eine intelligente Trennung von Arbeitsorten, nicht deren vollständige Virtualisierung.

Warum hybride Modelle für den Mittelstand entscheidend sind

Mittelständische Logistikunternehmen müssen effizient planen und flexibel reagieren. Digitale Logistikprozesse schaffen Transparenz und ermöglichen hybride Arbeitsmodelle, ohne zusätzliche Komplexität zu erzeugen.

Warum Remote Work in der Logistik an Bedeutung gewinnt

Fachkräftemangel als strategischer Faktor

Qualifizierte Disponenten, Planer und HR-Fachkräfte sind schwer zu finden. Unternehmen mit flexiblen Arbeitsmodellen haben klare Vorteile. Digitale Logistikprozesse bilden dafür die technische Grundlage.

Zentrale Systeme statt standortgebundener Abläufe

Cloudbasierte Plattformen sorgen dafür, dass relevante Informationen jederzeit verfügbar sind. Disposition, Personalplanung und Führung werden unabhängiger vom physischen Arbeitsplatz.

Chancen hybrider Arbeitsmodelle durch digitale Logistikprozesse

Höhere Mitarbeiterbindung

Hybride Modelle steigern Zufriedenheit und reduzieren Fluktuation. Mitarbeitende profitieren von mehr Flexibilität, ohne dass Abläufe an Stabilität verlieren.

Effizientere Abläufe

Digitale Logistikprozesse reduzieren Medienbrüche, Abstimmungen und Fehler. Informationen sind aktuell, konsistent und für alle Beteiligten transparent.

Stärkere Arbeitgebermarke

Unternehmen mit modernen, digitalen Prozessen wirken professionell und zukunftsfähig. Das verbessert Recruiting und Außenwirkung gleichermaßen.

Herausforderungen hybrider Logistik-Teams

Komplexe Einsatzplanung

Unterschiedliche Arbeitsorte, Teilzeitmodelle und wechselnde Verfügbarkeiten erhöhen den Planungsaufwand. Ohne digitale Unterstützung steigt das Risiko für Fehler.

Führung auf Distanz

Hybride Teams benötigen klare Ziele, verlässliche Daten und transparente Kommunikation. Digitale Logistikprozesse unterstützen ergebnisorientierte Führung.

Datenschutz und Compliance

Digitale Systeme müssen DSGVO-konform sein und sensible Personaldaten sicher verarbeiten.

Welche Rolle Workforce-Software spielt

Grenzen manueller Lösungen

Excel, E-Mails und Telefonabsprachen sind nicht skalierbar. Änderungen lassen sich schwer nachvollziehen und führen zu unnötigem Mehraufwand.

Zentrale Tools als Fundament

Digitale Logistikprozesse entfalten ihren Nutzen erst durch zentrale Workforce– und HR-Systeme, die Planung, Zeiten und Abwesenheiten bündeln.

Digitale Logistikprozesse im Mittelstand

Ein mittelständisches Logistikunternehmen mit mehreren Standorten und rund 120 Mitarbeitenden wollte Verwaltung und Disposition teilweise remote organisieren. Die operative Arbeit im Lager blieb unverändert vor Ort.

Vor der Umstellung dominierten Excel-Listen und Telefonabsprachen. Mit Papershift wurden Schichtplanung, Zeiterfassung und Abwesenheiten zentral digitalisiert. Heute arbeiten Disponenten flexibel, während Führungskräfte jederzeit aktuelle Daten einsehen können.

Papershift unterstützt Unternehmen beim Aufbau stabiler digitaler Logistikprozesse.

Zentrale Funktionen von Papershift

- Digitale Schichtplanung über alle Standorte

- Mobile und stationäre Zeiterfassung

- Zentrale Abwesenheitsverwaltung

- Workforce Planning mit klarer Kapazitätsübersicht

Strategischer Mehrwert durch Papershift Pulse

Papershift Pulse ergänzt operative Prozesse durch datenbasierte Analysen.

- Auswertung von Fehlzeiten und Überstunden

- Erkennen struktureller Engpässe

- Fundierte Entscheidungen für HR und Geschäftsführung

Digitale Logistikprozesse sind die Grundlage für funktionierende hybride Arbeitsmodelle. Sie schaffen Transparenz, Flexibilität und Effizienz

FAQ

Sind hybride Arbeitsmodelle in der Logistik realistisch?

Ja, insbesondere in Disposition, Planung und HR.

Welche Vorteile bieten digitale Logistikprozesse?

Mehr Transparenz, bessere Planung und höhere Mitarbeiterbindung.

Welche Software ist dafür notwendig?

Zentrale Workforce- und HR-Software ist entscheidend.

Was leistet Papershift Pulse?

Es liefert datenbasierte Entscheidungsgrundlagen für Führung und HR.

Papershift GmbH

Amalienbadstraße 41d

76227 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 75402344

https://papershift.com

Social Media Managerin

E-Mail: vgiunta@papershift.com

![]()

Heute da, morgen Uni – wie Studenten trotzdem stressfrei eingeplant werden

Studenten als Erfolgsfaktor: Wie flexible Arbeitsmodelle und digitale HR-Lösungen Unternehmen stärkenStudenten sind in vielen Unternehmen unverzichtbar geworden

Sie bringen frische Perspektiven, aktuelle Kenntnisse und hohe Lernbereitschaft mit. Gleichzeitig benötigen sie Flexibilität, um Studium und Job unter einen Hut zu bekommen.

Für viele Unternehmen bedeutet das eine besondere organisatorische und rechtliche Herausforderung. Digitale Lösungen im Bereich HR, Zeiterfassung und Dienstplanung können helfen, diese Komplexität zu meistern – und gleichzeitig das Potenzial studentischer Arbeitskräfte optimal zu nutzen.

Warum Studenten für Unternehmen wichtig sind

Studentische Mitarbeiter bringen eine Mischung aus Engagement, Neugier und Fachwissen mit, die Teams bereichert. Durch den engen Kontakt zu neuen wissenschaftlichen Entwicklungen haben sie häufig ein aktuelles Verständnis für moderne Methoden und gesellschaftliche Trends.

Heutige Studenten sind echte Digital Natives: Sie erfassen neue Technologien schnell, arbeiten sich zügig in Software ein und entlasten so Ihren Arbeitsalltag – ohne lange Einarbeitungszeiten. Das macht sie zu wertvollen Impulsgebern – ob in der IT, im Marketing, der Produktion oder im Kundenservice.

Viele Studierende überzeugen zudem durch ihre Motivation, praktische Erfahrungen zu sammeln und Verantwortung zu übernehmen. Durch ihre Lust am Lernen und ihre Offenheit gegenüber Veränderung tragen sie dazu bei, Innovationsprozesse anzustoßen. Unternehmen, die diese Energie nutzen, zeigen sich dynamischer, zukunftsfähiger und attraktiver als Arbeitgeber.

Blick in die Zukunft

Die Zahl der studentischen Beschäftigten in Deutschland steigt kontinuierlich. Parallel wächst der Bedarf an flexiblen Arbeitsmodellen – nicht nur bei Studierenden, sondern in allen Altersgruppen. Digitale HR-Prozesse werden dabei zu einem zentralen Erfolgsfaktor: Sie ermöglichen Effizienz, Transparenz und Fairness in einer zunehmend flexiblen Arbeitswelt.

Unternehmen, die frühzeitig auf moderne Zeiterfassung und Dienstplanung setzen, sichern sich einen klaren Wettbewerbsvorteil – durch motivierte Studierende, geringeren Verwaltungsaufwand und eine attraktive Arbeitgebermarke.

Rechtliche Rahmenbedingungen für studentische Beschäftigung

Wer Studierende beschäftigt, muss einige gesetzliche Vorgaben beachten. Das betrifft sowohl Arbeitszeiten als auch Sozialversicherung und Steuern. Ein Verstoß kann teuer werden – daher lohnt sich ein strukturierter Überblick.

- 20-Stunden-Regel: Während des Semesters dürfen Studierende in der Regel nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten. Diese Grenze soll sicherstellen, dass das Studium im Vordergrund bleibt

- 26-Wochen-Regel: In Ausnahmefällen dürfen Studenten in den Ferien oder nachts länger arbeiten – jedoch höchstens 26 Wochen im Jahr über der 20-Stunden-Grenze.

- Sozialversicherung: Werkstudenten sind in der Regel von der Arbeitslosen- und Krankenversicherung befreit, müssen aber Rentenversicherungsbeiträge leisten.

- Arbeitsrechtliche Standards: Auch Studierende haben Anspruch auf Mindestlohn, bezahlten Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

Diese Rahmenbedingungen schaffen Sicherheit für beide Seiten – sie fördern planbare Beschäftigung, minimieren Risiken und stärken faire Zusammenarbeit.

Herausforderungen für Unternehmen

Trotz vieler Vorteile bringt die Beschäftigung von Studierenden Herausforderungen mit sich.

- Unregelmäßige Verfügbarkeiten: Studien-, Prüfungs- und Projektzeiten ändern sich regelmäßig. Das erschwert eine langfristige Einsatzplanung.

- Hoher Kommunikationsaufwand: Ohne klare Prozesse laufen Planungen schnell aus dem Ruder – insbesondere, wenn kurzfristige Änderungen anstehen.

- Begrenzte Kapazitäten: Studierende dürfen nicht in Vollzeit arbeiten, Unternehmen müssen deshalb mehrere Teilzeitkräfte koordinieren.

- Rechtssicherheit: Die Einhaltung der 20-Stunden-Regel und die korrekte Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen erfordern genaue Dokumentation.

Hier stoßen klassische Planungsmethoden wie Excel oder E-Mail schnell an ihre Grenzen.

Wie digitale HR-Tools helfen

Moderne Systeme für digitale Dienstplanung und Zeiterfassung bieten Lösungen für diese Herausforderungen. Sie automatisieren Prozesse, schaffen Transparenz und sorgen für rechtssichere Nachweise.

- Einfachere Planung: Mitarbeitende tragen ihre Verfügbarkeit selbst ein. Die Software erstellt automatisch Vorschläge, wer wann arbeiten kann – basierend auf vorgegebenen Regeln und Arbeitszeitlimits.

- Automatische Zeiterfassung: Arbeitsbeginn, Pausen und Feierabend werden digital erfasst, wodurch Daten direkt in die Lohnabrechnung einfließen können.

- Einhaltung von Vorgaben: Systeme weisen automatisch auf Überschreitungen der gesetzlichen 20-Stunden-Grenze hin.

- Stressfreie Kommunikation: Änderungen oder Schichttausche werden automatisch an alle Beteiligten kommuniziert – ohne E-Mail-Chaos.

Für Entscheider bedeutet das: weniger administrativer Aufwand, bessere Planbarkeit und mehr Zufriedenheit im Team.

Praxisbeispiel: Digitale Planung im Mittelstand

Ein mittelständisches Logistikunternehmen beschäftigt während des Semesters rund zwölf Studierende in Teilzeit. Früher lief die Planung über Excel-Listen, was häufig zu Konflikten führte – gerade in Prüfungsphasen oder Urlaubszeiten.

Heute nutzt das Unternehmen ein digitales HR-System für Dienstplanung und Zeiterfassung. Die Studierenden pflegen ihre Verfügbarkeiten direkt ein, die Software verteilt die Schichten automatisch. Alle sehen jederzeit, wer wann arbeitet, und eventuelle Regelüberschreitungen werden sofort angezeigt.

Das Ergebnis: weniger Abstimmungsaufwand, weniger Stress und eine spürbar höhere Zufriedenheit auf beiden Seiten.

Fazit

Studenten bringen Unternehmen viel – frische Ideen, technisches Wissen und Energie. Um diese Potenziale auszuschöpfen, braucht es flexible Strukturen und digitale Unterstützung. Die Einhaltung rechtlicher Vorgaben, intelligente Zeiterfassung und smarte Dienstplanung schaffen die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. So wird die Beschäftigung von Studierenden nicht zur organisatorischen Last, sondern zu einer echten Zukunftschance.

Papershift GmbH

Amalienbadstraße 41d

76227 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 75402344

https://papershift.com

Social Media Managerin

E-Mail: vgiunta@papershift.com

![]()

Digitalisierungsangst: Warum KMU bei digitaler Dienstplanung zögern

Digitalisierungsangst: Warum KMU bei digitaler Dienstplanung zögern – und was wirklich hilft

Die Digitalisierung bietet gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) enorme Chancen. Trotzdem zögern viele Betriebe, digitale Dienstplanung oder andere moderne Tools einzuführen. Nicht selten sind die Entscheider schon lange im Unternehmen oder gehören der älteren Generation an.

Ihre Sorgen drehen sich weniger um Techniktrends, sondern vielmehr um handfeste Risiken – vor allem um Datenschutz, Techniküberforderung oder Kontrollverlust. Warum diese Ängste verständlich sind, aber keine Hürde bleiben müssen, zeigt dieser Artikel praxisnah auf.

Woher kommt die Angst bei KMU vor digitaler Dienstplanung?Datenschutz und Angst vor Datenleaks

Gerade bei digitalen Dienstplänen und Mitarbeiterdaten sind KMU-Chefs skeptisch. Was passiert, wenn sensible Informationen wie Arbeitszeiten, Urlaubsanträge oder sogar Krankmeldungen in falsche Hände geraten? Berichte über Datenlecks oder Hackerangriffe erscheinen regelmäßig in den Nachrichten. Bei Verantwortlichen, die traditionell mit Papier und persönlicher Ansprache gearbeitet haben, wächst die Unsicherheit: Kann ich modernen Systemen wirklich vertrauen?

Technologie-Skepsis und Überforderung

Die Einführung neuer digitaler Systeme wirft bei vielen Verantwortlichen Fragen auf – unabhängig vom Alter oder der bisherigen Erfahrung mit Software. Besonders wenn bestehende Prozesse gut funktionieren, ist der Schritt zu etwas Neuem mit Unsicherheiten verbunden: Ist die Software intuitiv? Erfordert sie viel Einarbeitung? Wird der Alltag wirklich einfacher – oder entsteht zusätzlicher Aufwand?Diese Skepsis ist verständlich – und sollte ernst genommen werden, um Vertrauen in digitale Lösungen aufzubauen.

Kontrollverlust und fehlende Einsicht

Wer jahrelang Termine, Dienstpläne oder Absprachen „aus dem Bauch“ organisiert hat, sieht in Digitalisierung manchmal einen Angriff auf eigene Erfahrung und das etablierte System. Es entsteht die Sorge, alles wird zu unpersönlich oder wird von „der Technik bestimmt“. Besonders ältere Entscheider, die Erfolge mit klassischen Methoden hatten, wünschen sich Sicherheit und Transparenz.

Risiken und Blockaden aus diesen Ängsten

- Verpasste Effizienz und einfachere Abläufe: Viele Betriebe bleiben bei handschriftlichen Übersichten, Excel-Listen oder mühsamer Abstimmung per Telefon, selbst wenn längst eine sichere, digitale Lösung möglich wäre.

- Fehlerquellen und Aufwand: Papierpläne werden übersehen, Änderungen sind umständlich, der Überblick geht verloren.

- Wettbewerbsnachteil: Jüngere Unternehmen oder Konkurrenz mit moderner Dienstplanung gewinnt bei Bewerbern und hält das Team einfacher zusammen.

Lösungen: Sicherheit und Nutzen moderner digitaler DienstplanungZertifizierte und DSGVO-konforme Anbieter wählen

Seriöse Anbieter digitaler Dienstplanung nehmen Datenschutz extrem ernst. Sie arbeiten mit verschlüsselten Daten, sicheren Server-Standorten (z.B. in Deutschland oder der EU) und transparenter Dokumentation aller Prozesse. Viele Systeme werden zudem regelmäßig geprüft und sind nach ISO oder TÜV zertifiziert.

Einfache, intuitive Bedienung

Die Benutzeroberflächen moderner Tools werden immer übersichtlicher. Selbst „Digital-Neulinge“ finden sich in gut gemachten Apps und Web-Lösungen zurecht. Oft genügen wenige Klicks und eine kurze Einweisung für die wichtigsten Funktionen.

Individuelle Schulungen für ältere Entscheider

Viele Anbieter bringen nicht nur Technik, sondern auch persönliche Beratung mit. Das nimmt Unsicherheit, klärt Datenschutz-Fragen im Detail und zeigt Schritt für Schritt die Vorteile im Alltag – sowohl für Chefs als auch für Mitarbeitende.

Datensicherheit als Wettbewerbsvorteil

Mit digitalen Dienstplänen lassen sich Zugriffe steuern und jede Änderung exakt protokollieren. Prüfen Sie, wer welche Infos erhält, und schützen Sie sensible Daten gezielt – oft sicherer als mit Papier am Schwarzen Brett!

Sanfter Einstieg (Hybridlösungen)

Wer nicht sofort alles digital machen will, kann zum Start digitale und klassische Wege kombinieren: Die Dienstplanung läuft online, ein Ausdruck hängt sichtbar im Büro – so bleibt die Übersicht, bis alle sicher sind.

Praxisbeispiel: Ein kleines Handwerksunternehmen ringt mit Datenschutz-Sorgen

Die Chefin eines mittelständischen Betriebs lehnte digitale Dienstplanung lange ab – Angst vor Datenmissbrauch, Skepsis gegenüber neuer Technik, Sorge um „Leitungsverlust“. Nach einer Vorführung eines deutschen Anbieters mit strengem Datenschutz, einem Testlauf für vier Wochen und persönlicher Schulung wagte sie den Schritt. Heute werden Dienstpläne digital erstellt, jede Änderung ist nachvollziehbar, Mitarbeitende sehen ihre Zeiten unterwegs und der Papierkram fällt weg. Nach anfänglicher Skepsis ist die Chefin überrascht: Die neue Lösung spart Zeit und fühlt sich dank DSGVO-Konformität sicher an.

Fazit

Die Sorge um Datenschutz, Technik und Kontrollverlust bei Digitalisierung in KMU – insbesondere bei älteren Entscheidern – ist ernst zu nehmen, aber meist unbegründet. Moderne, zertifizierte digitale Dienstplan-Lösungen machen es Unternehmen einfach, sicher und effizient zu arbeiten – und bieten sogar mehr Kontrolle und Transparenz als viele klassische Systeme

Papershift GmbH

Amalienbadstraße 41d

76227 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 75402344

https://papershift.com

Social Media Managerin

E-Mail: vgiunta@papershift.com

![]()

Schichtplanung für Teilzeitkräfte: Wie digitale Lösungen Dir den Alltag erleichtern

Herausforderungen in der Schichtplanung

Viele Betriebe im Restaurant, Lieferdienst oder Einzelhandel haben eines gemeinsam: Die meisten Teammitglieder arbeiten nicht in Vollzeit, sondern flexibel – etwa morgens, abends, am Wochenende oder nach Bedarf. Oft müssen Pläne ständig angepasst werden, Wünsche berücksichtigt werden und bei plötzlichen Ausfällen muss schnell jemand gefunden werden. Wer das alles von Hand organisieren will, merkt schnell, wie kompliziert und zeitaufwändig das werden kann. Zum Glück gibt es heute digitale Möglichkeiten, die Dir viel Arbeit abnehmen und Deinen Alltag einfacher und entspannter machen.

Unterschiedliche Zeiten & Bedürfnisse

Teilzeitkräfte arbeiten oft nicht nach festen Mustern. Manche sind noch im Studium, andere haben Familie oder weitere Jobs. Die Verfügbarkeiten ändern sich, Urlaube kommen dazu und manchmal möchte jemand spontan tauschen. Um alles gerecht und übersichtlich abzubilden, braucht es klare Strukturen.

Kurze Ausfälle & spontane Änderungen

Gerade in lebhaften Branchen kommt es vor, dass jemand kurzfristig ausfällt – sei es wegen Krankheit, Terminproblemen oder plötzlichen Notfällen. Dann muss ganz schnell eine Lösung her, am besten ohne lange Telefonate oder Gruppenchat-Chaos.

Schwankende Arbeitslast

Manche Tage sind im Restaurant, Laden oder beim Lieferdienst viel voller als andere. In Ferienzeiten, bei Aktionen oder Sonderwetterlagen wechselt die Nachfrage. Schichtpläne müssen flexibel sein, sich anpassen und auf die tatsächliche Auslastung reagieren.

Gesetze und Regeln

Das Arbeitszeitgesetz gilt für alle – auch für Teilzeitkräfte. Es ist wichtig, zum Beispiel Pausen einzuhalten, Maximalstunden pro Woche nicht zu überschreiten und alle Regelungen im Blick zu haben. Auch das nachträglich zu kontrollieren, wird bei vielen Mitarbeitenden schnell kompliziert.

Unzufriedenheit durch ungerechte Planung

Niemand möchte Woche für Woche die unbeliebten Schichten machen. Wenn der Plan unfair wirkt oder Wünsche oft ignoriert werden, sinkt die Motivation. Ärger im Team, Frust und hohe Wechselrate sind dann oft die Folge.

Digitale Lösungen: Eine echte Erleichterung

Moderne Software für die Schichtplanung ist weit mehr als ein digitaler Kalender. Sie übernimmt viele Aufgaben automatisch und sorgt für mehr Übersicht, Fairness und Flexibilität. Wie funktioniert das?

- Alle Termine und Wünsche digital erfassen: Mitarbeitende tragen ihre Verfügbarkeiten, Wunschschichten und Abwesenheiten direkt in der App oder am Computer ein.

- Automatische Vorschläge: Die Software schlägt vor, wie die Schichten am besten verteilt werden – basierend auf Teamwünschen, benötigtem Personal und gesetzlichen Vorgaben.

- Schneller Schichttausch: Wer doch nicht kann, tauscht die Schicht mit anderen direkt in der Software, ohne das Hin und Her per Telefon oder Papier.

- Immer aktuell: Der Plan ist immer auf dem neuesten Stand und alle sehen sofort, wann sie eingeteilt sind.

- Einfache Kommunikation: Nachrichten oder freie Schichten werden direkt im System angezeigt. So weiß jeder Bescheid.

- Bessere Übersicht für Verantwortliche: Du siehst sofort, ob genug Leute eingeplant sind, erkennst Engpässe, Überstunden oder zu wenig besetzte Zeiten und kannst rechtzeitig reagieren.

Gerade, wenn viele Teilzeitkräfte beschäftigt sind, wird die Schichtplanung so deutlich entspannter und Fehler werden vermieden.

Tipps für den digitalen Einstieg

Damit die Umstellung möglichst einfach läuft und wirklich Vorteile bringt, hier ein paar praktische Hinweise: Mach Dir regelmäßig klar, wann und wie viele Mitarbeitende Du brauchst. Schau auf die Zahlen aus der Vergangenheit, um Stoßzeiten und ruhige Phasen zu erkennen.

- Beziehe Dein Team ein: Kläre früh, warum die digitale Planung Vorteile bringt. Lass alle selbst ihre Zeiten und Wünsche eintragen – das schafft Fairness und Transparenz.

- Erlaube unkomplizierten Tausch: Schichten können einfach innerhalb der App getauscht werden. Das fördert die Eigenverantwortung und entlastet die Leitung.

- Lege Regeln und Grenzen fest: Die Software hilft, Gesetze einzuhalten – aber Du solltest kontrollieren, dass alles richtig eingestellt ist. So bleibst Du auf der sicheren Seite.

- Schulung am Anfang: Zeige allen im Team kurz, wie alles funktioniert. Die Bedienung ist meist einfach – nach einer kurzen Einführung kommen die meisten schnell klar.

- Nutze die Auswertungen: Viele Tools zeigen Statistiken – etwa, wer wie oft arbeitet, welche Schichten unbeliebt sind oder wo Engpässe entstehen. Damit kannst Du den Plan weiter verbessern.

Digitale Planung bringt viele Vorteile

Die Zeit mit Zetteln, Telefonen und endlosen E-Mails ist vorbei. Mit digitaler Schichtplanung hast Du nicht mehr alles alleine im Kopf, sondern bekommst Unterstützung. Pläne werden gerechter, das Team besser informiert und die Stimmung steigt.

Teilzeitkräfte profitieren besonders: Sie können leichter Einfluss nehmen, bleiben flexibel und bekommen schneller Klarheit. Du als Manager hast mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Betrieb und weniger Stress.

Fazit

Wenn Du die Schichtplanung digital organisierst, sparst Du viel Aufwand, musst weniger improvisieren und das Team bleibt zufriedener. Änderungen und Ausfälle sind kein Problem mehr, der Überblick geht nicht verloren und der Alltag läuft ruhiger ab. Die digitale Schichtplanung ist leicht umzusetzen und sorgt dafür, dass die Arbeitszeiten für alle besser passen. Ein Schritt, der sich wirklich lohnt!

Papershift GmbH

Amalienbadstraße 41d

76227 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 75402344

https://papershift.com

Social Media Managerin

E-Mail: vgiunta@papershift.com

![]()

Digitale Personalverwaltung – Dein Schlüssel für smarte HR im Mittelstand

Digitale Personalverwaltung: Jetzt kannst Du HR wirklich digital denken

Kennst Du das Gefühl, ständig zwischen Personalakten, Lohnabrechnungen, Dienstplan-Chaos zu jonglieren und das alles in Excel oder auf Papier?

Der Druck auf HR-Abteilungen in Mittelstands-Unternehmen wächst: Der Fachkräftemangel spitzt sich zu, gleichzeitig steigen die gesetzlichen Anforderungen und Mitarbeitende erwarten mehr Transparenz. Viele Entscheider sind gefangen im Spagat zwischen Routineaufgaben und echten Gestaltungsaufgaben.

Doch 2026 ist das Jahr, in dem effiziente Verwaltung im Fokus steht.

Digitale Personalverwaltung bedeutet nicht nur weniger Aufwand, sondern mehr Zeit für das, was wirklich zählt: Dein Team, Deine Planung, Deine Zukunft.

Jetzt kannst Du HR-Aufgaben einfach digital abbilden – übersichtlich, sicher und von überall.

Dein Weg zur digitalen Personalverwaltung: Warum jetzt handeln?

So befreist Du Dein HR-Team vom Verwaltungsballast: Digitale Personalverwaltung und moderne KI-Tools automatisieren Routineprozesse und schaffen endlich Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung, Recruiting und HR-Entwicklung. Laut aktuellen Studien nutzen immer mehr Mittelstandsunternehmen digitale Lösungen, um ihre HR effizienter und transparenter zu gestalten.

Tipps für Deinen Start in die Digitalisierung

- Starte klein, aber konsequent. Beginne mit digitalen Personalakten oder Zeiterfassung.

- Binde Dein Team ein. Je mehr Verständnis und Akzeptanz, desto einfacher der Übergang.

- Nutze Schulungen & Webinare. So wird aus „neuer Software“ ein echter Alltagshelfer.

- Setze auf Integration. Systeme, die mit Lohnabrechnung oder Schichtplanung verbunden sind, vermeiden doppelte Dateneingaben.

Effizienzgewinn und Praxistipps

- Endlich behältst Du den Überblick über alle Mitarbeiterdaten und Bereiche – egal ob Gastronomie, Handwerk, Pflege, Produktion oder Einzelhandel.

- KI-gestützte Assistenzsysteme übernehmen repetitive Aufgaben wie Fehlzeiten-Erfassung, Schichtplanung und Auswertungen.

- Gesetzliche Compliance und revisionssichere Dokumentation sind mit digitalen Lösungen kein Problem mehr.

- Die Zusammenarbeit im Team wird transparenter und einfacher – Mitarbeitende profitieren von Self-Service und schnellen Prozessen.

Praxisbeispiel: Digitale HR in der Produktion

Stell Dir ein Produktionsunternehmen mit 120 Mitarbeitern vor: Früher wurden Schichtpläne und Urlaubsanträge händisch und über E-Mail koordiniert – das kostete HR jeden Monat viele wertvolle Stunden. Mit einer digitalen Personalverwaltung werden Schichten jetzt automatisch zugewiesen, Urlaubsanträge von Mitarbeitenden bequem über eine App gestellt und dokumentiert. Die HR-Entscheider können sich endlich mit strategischer Personalentwicklung und zukunftssicheren Themen beschäftigen, statt zu administrieren.

Deine nächsten Schritte: Webinar & Umsetzung

Tipps für die Umsetzung

Jetzt kannst Du:

- Die wichtigsten Anforderungen für Dein Unternehmen identifizieren: Von Compliance bis Mitarbeiterzufriedenheit.

- Schrittweise digitalisieren – nicht alles auf einmal, sondern im Dialog mit Deinem Team.

- Expertenwissen nutzen: Im Webinar erfährst Du, wie andere Unternehmen den Wandel konkret meistern.

- Die Belegschaft frühzeitig einbinden und Ängste beim Umgang mit digitalen Tools abbauen.

Blick in die Zukunft

Die digitale Personalverwaltung ist mehr als nur Technik, die Zukunft der Personalverwaltung ist digital, transparent und flexibel – sie ist der Schlüssel für eine strategische und attraktive HR-Arbeit im Mittelstand.

Jetzt kannst Du den Wandel aktiv gestalten und die HR zu einem echten Wertbringer machen, denn wer heute umstellt, schafft morgen Freiraum für strategische Themen wie Mitarbeiterentwicklung oder Recruiting.

Im kostenlosen Webinar „Digitale Personalverwaltung 2025 – Von der Akte zum KI-Assistenten“ erfährst Du, wie andere Unternehmen die Umstellung geschafft haben und welche Best Practices Dir helfen, den nächsten Schritt zu gehen.

Erhalte spannende Insights von HR-Experten und profitiere von konkreten Umsetzungstipps für Deinen Betrieb.

Jetzt anmelden, Deinen Platz sichern und Dich auf das Wesentliche konzentrieren: Dein Team.

Papershift GmbH

Amalienbadstraße 41d

76227 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 75402344

https://papershift.com

Social Media Managerin

E-Mail: vgiunta@papershift.com

![]()

Dienstplanung für internationale Teams: Wie Du Sprachbarrieren überwindest

Immer mehr kleine Betriebe setzen auf internationale Teams – ob im Café, im Beauty-Salon oder im Einzelhandel. Das bringt frische Ideen, unterschiedliche Erfahrungen und eine tolle Arbeitsatmosphäre. Aber: Bei der Dienstplanung für internationale Teams gibt es oft ein echtes Problem.

Mitarbeiter aus vielen Ländern, verschiedene Muttersprachen – schon einfache Missverständnisse können dazu führen, dass der Dienstplan nicht richtig läuft, Schichten doppelt besetzt werden oder wichtige Infos verloren gehen. Wie gelingt eine Mitarbeiterplanung mehrsprachig und so, dass wirklich alle mitkommen? Hier gibt’s praxisnahe Lösungen, damit Schichtplanung für multilinguale Teams stressfrei wird und sogar Spaß macht!

Herausforderungen in der Schichtplanung für multilinguale Teams

- Sprachbarrieren:

Nicht jeder spricht perfekt Deutsch – vielleicht nur wenig Englisch oder eine andere Sprache. Gerade bei Aushilfen, Saisonskräften und Teilzeitkräften ist die Verständigung oft Grund für Verwirrung. - Unterschiedliche Arbeitsgewohnheiten:

Zeiten, Feiertage oder Pausenregeln sind überall anders. Wer aus verschiedenen Kulturen kommt, bringt eigene Erwartungen mit. Der Dienstplan für internationale Teams muss diese Vielfalt berücksichtigen. - Missverständnisse bei Schichtwechseln:

Unklare Schichtverteilungen, falsch verstandene Absprachen oder misslungene Übergaben führen dazu, dass Schichten nicht besetzt sind oder Aufgaben liegenbleiben.

Risiken: Missverständnisse, Fehlzeiten und Frust

- Fehlen im Dienst: Wer im mehrsprachigen Team den Schichtplan nicht versteht, erscheint vielleicht zur falschen Zeit – oder gar nicht. Das bedeutet Stress für das ganze Unternehmen.

- Unzufriedenheit durch Frust: Mitarbeiter fühlen sich ausgeschlossen, wenn sie wichtige Infos nicht bekommen. Frust entsteht, die Motivation sinkt und das Wir-Gefühl leidet.

- Fehlerhafte Planung: Fehlende Klarheit kostet Zeit und Geld. Falsch besetzte Schichten, zu wenig Personal oder im schlimmsten Fall doppeltes Erscheinen belasten das Tagesgeschäft.

Lösungen: So gelingt Dienstplanung für internationale Teams

- Dienstplan Software mehrsprachig wählen

Setze auf Mitarbeiterplanung mehrsprachig – moderne Tools sind direkt in mehreren Sprachen verfügbar. Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch, Türkisch oder vieles mehr: Jeder kann den Schichtplan in seiner Muttersprache lesen. Das macht Dienstpläne für internationale Teams sofort verständlich und klare Arbeitszeiten sind garantiert. - Visuelle Schichtplanung und klare Symbole nutzen

Mit Farben, Icons und Bildern lassen sich Schichten, Aufgaben oder Sonderaktionen für alle nachvollziehbar markieren. Visuelle Planung hilft, Sprachbarrieren zu umgehen und sorgt für mehr Übersicht. - Übersetzte Anleitungen und Arbeitsregeln

Stelle wichtige Infos, wie Hygienevorschriften, Öffnungszeiten oder Einsatzorte, konsequent in mehreren Sprachen bereit. So wissen alle, worauf es ankommt und niemand bleibt außen vor. - Team-Meetings mit Dolmetscher oder Übersetzer-App

Kleine Meeting-Impulse und Austausch im Team – am besten mit Unterstützung durch eine Übersetzer-App oder einer Person, die mehrere Sprachen spricht. So werden Fragen direkt beantwortet und Verständnis gefördert. - Regelmäßiges Feedback & offene Kommunikation

Frage regelmäßig, ob der Dienstplan verstanden wird oder wo es noch Unsicherheiten gibt. Zeige Wertschätzung für Vorschläge und fördere eine Kultur, in der Nachfragen kein Problem sind.

Praxisbeispiel: Ein kleines Café mit internationalem Team

Miriam führt ein Café in der Innenstadt. Ihr Team besteht aus jungen Leuten aus acht Nationen – von Spanien über Syrien bis Vietnam. Früher wurde der Dienstplan für internationale Teams per Excel und WhatsApp verschickt, oft nur auf Deutsch. Das Ergebnis: Missverständnisse, doppelte Belegungen, freie Schichten. Die Stimmung war oft angespannt.

Dann stellte sie auf eine Dienstplan Software mehrsprachig um:

Die Mitarbeiter konnten selbst ihre Schichten wählen, Einsätze tauschen und alles in ihrer Sprache nachvollziehen. Farben markierten Früh-, Spät- und Sonderdienste, Anleitungen gab es jetzt auf Englisch und Türkisch.

Push-Nachrichten erinnerten rechtzeitig an bevorstehende Schichten. Das Ergebnis: Kaum noch Ausfälle, zufriedene Mitarbeiter und eine echt multikulturelle Teamstimmung im Café!

Fazit

Mit der richtigen Schichtplanung für multilinguale Teams werden Sprachbarrieren zu keinem Problem mehr. Mehrsprachige Dienstplan Software, visuelle Elemente und regelmäßige Feedback-Runden sorgen für Übersicht, Verlässlichkeit und ein echtes Miteinander.

So gelingt Mitarbeiterplanung mehrsprachig – für entspannte Abläufe und zufriedene, motivierte Teams.

Papershift GmbH

Amalienbadstraße 41d

76227 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 75402344

https://papershift.com

Social Media Managerin

E-Mail: vgiunta@papershift.com

![]()

Wechsel von Planungstools: So gelingt der reibungslose Systemwechsel

Kennst du das Gefühl, wenn dein altes Planungstool immer häufiger Probleme macht und du merkst, dass ein Softwarewechsel eigentlich längst überfällig ist? Viele Unternehmen kämpfen mit fehlerhaften Schichtplänen, verlorenen Excel Listen, unklaren Arbeitszeiten und chaotischen Abwesenheitsprozessen. Besonders im Mittelstand kostet das wertvolle Zeit und Nerven.

Trotzdem zögern viele beim Wechsel, weil sie den Aufwand größer einschätzen, als er tatsächlich ist. Moderne Zeiterfassungssoftware und digitale Personaleinsatzplanung sorgt heute dafür, dass der Umstieg sicher, entspannt und ohne Unterbrechungen gelingt. Und genau darum geht es in diesem Artikel.

Warum Unternehmen ihren Systemwechsel in der Zeiterfassungssoftware irgendwann planen müssen

Viele Teams bleiben lange bei ihren alten Systemen. Doch irgendwann ist klar, dass der Aufwand zu groß wird und die Tools nicht mehr zu den heutigen Anforderungen passen.

Typische Signale dafür sind:

- Dienstpläne sind fehleranfällig und dauern zu lange

- Excel Tabellen werden unübersichtlich

- Abwesenheiten fehlen oder kommen verspätet an

- Projektzeiten lassen sich nicht sauber zuordnen

- Mobil arbeitende Teams wie Handwerk oder Pflege erfassen Zeiten unterschiedlich

- Änderungen erreichen das Team nicht rechtzeitig

- Der Support beim alten Tool reagiert langsam oder unpersönlich

Spätestens dann ist es Zeit für digitale, mobile und cloudbasierte Lösungen wie Papershift. Eine Plattform, die Zeiterfassung, Dienst- und Personaleinsatzplanung in einer Lösung vermittelt. Das schafft Überblick und reduziert Fehler.

Wechsel ohne Zusatzkosten macht den Übergangszeitraum überraschend einfach

Viele Unternehmen erleben beim Softwarewechsel eine angenehme Überraschung. Ein moderner Umstieg erfolgt nicht mehr von einem Tag auf den anderen. Mit Papershift kannst Du das System vollständig testen, während Dein altes Tool weiterläuft. Das spart Stress und Kosten.

Wie funktioniert der Übergangszeitraum bei Papershift?

- Bis zu 6 Monate ohne Zusatzkosten nutzen

- Zeiterfassung mobil, am Terminal oder im Browser ausprobieren

- Abwesenheiten und Dienstpläne einrichten

- Das Team entspannt onboarden

So kannst Du den Wechsel Schritt für Schritt vorbereiten und erst starten, wenn alles sitzt.

Welche Funktionen sollte eine moderne Software für Zeiterfassung haben?

Während der Testphase merken viele Unternehmen, wie viel einfacher der Arbeitsalltag nach einem Softwarewechsel werden kann. Moderne Tools bieten deutlich mehr als reine Zeiterfassung.

- Digitale Zeiterfassung in Echtzeit

Für Büro, Baustelle, Handwerk und Pflege. Auch als mobile Arbeitszeiterfassung verfügbar. - Dienstplanung und Personaleinsatzplanung

Ein digitaler Dienstplan Planer macht Schichten verständlicher und vermeidet Fehler. - Self Service für Mitarbeitende

Mitarbeitende können Schichten tauschen, Zeiten einsehen und Anfragen stellen.

Damit entsteht ein System, das den gesamten Arbeitsalltag unterstützt und Abläufe spürbar vereinfacht.

Praxisbeispiel aus der Pflege. Wie ein Unternehmen den Umstieg meistern kann

Nehmen wir an, ein Pflegedienst möchte ein neues System für Dienste, Zeiten und Abwesenheiten zu nutzen. Die Nutzung von Excel-Tabellen ist unübersichtlich geworden. Dank Papershift wird die Umstellung über den kostenlosen Übergangszeitraum entspannt.

Der Pflegedienst hat nun die Möglichkeit,

- in Ruhe alles kennenzulernen.

- alle Daten zu übertragen.

- Routine in der neuen Excel Alternative zu entwickeln.

Und das alles bis zu sechs Monate kostenlos, solange die alte Software noch aktiv ist.

Tipps für einen besonders reibungslosen Softwarewechsel zu neuen Einsatzplanungstools

Was sollte man beim Wechsel einer Zeiterfassungssoftware eigentlich beachten? Einige Punkte haben sich bewährt, um den Softwarewechsel entspannt zu gestalten:

- Das Team früh einbinden

Wenn Mitarbeitende früh testen können, steigt die Akzeptanz. - Daten sauber übertragen

Mit einer Vorlage und dem Support gelingt der Import problemlos. - Mobil testen

Gerade im Handwerk oder auf Baustellen ist mobile Zeiterfassung entscheidend.

Diese Schritte helfen dabei, den Umstieg entspannt vorzubereiten und das neue System ohne unnötige Unterbrechungen in den Arbeitsalltag zu integrieren.

Fazit. Dank Papershift ist ein Softwarewechsel viel einfacher als viele denken

Ein Softwarewechsel wirkt oft kompliziert. Mit modernem Support, einem kostenlosen Übergangszeitraum und einer kompletten Suite aus Zeiterfassung, Dienst- und Einsatzplanung verläuft er jedoch überraschend einfach.

Unternehmen profitieren sofort:

- Weniger Fehler

- Weniger Papierkram

- Mehr Transparenz

- Moderne digitale Abläufe

- Entlastung für HR und Teamleitungen

Der Umstieg öffnet die Tür zu einer zeitgemäßen, klaren und effizienten Personalplanung. Weitere Infos zum Wechsel findet man hier.

FAQ zum Wechsel zu Papershift

Wie funktioniert der Wechsel aus Excel oder anderen Tools?

Im Expert Support übernehmen wir die komplette Einrichtung und Migration für Dich. In Basic und Plus erhältst Du klare Importvorlagen und persönliche Begleitung. Während der bis zu sechsmonatigen kostenfreien Phase kannst Du Papershift parallel nutzen, bis alles vollständig übernommen ist.

Dauert der Wechsel zu Papershift lange?

Das hängt ein bisschen davon ab, wie komplex Deine aktuelle Struktur ist. Die Übergangsphase ist bis zu sechs Monate kostenlos möglich. In dieser Zeit kannst Du Dein Team Schritt für Schritt einarbeiten und alle Abläufe sauber übernehmen, ohne unter Druck zu stehen.

Gehen meine Daten verloren?

Du musst nichts bei null neu anlegen. Unser Team hilft Dir bei der Einrichtung und beim Übertragen Deiner Daten, damit alles korrekt ankommt und Du direkt mit deinen gewohnten Informationen weiterarbeiten kannst.

Wer ist bei der Umstellung meiner Software für mich da?

Während der Umstellung begleitet Dich unser Customer Success Team persönlich. Du hast Ansprechpersonen, die Dir helfen, Fragen klären und Dich sicher durch den Prozess führen.

Ist der Softwarewechsel wirklich kostenlos?

Ja. Wenn Du ein Zweijahres Paket mit mindestens 20 Mitarbeitenden buchst, ist die komplette Übergangsphase von bis zu sechs Monaten kostenlos für Dich. In dieser Zeit kannst Du Papershift parallel zu Deiner bisherigen Software nutzen, ohne zusätzliche Kosten oder Risiken. Spätestens nach dieser Phase beginnt die reguläre Abrechnung Deines gewählten Pakets.

Kann ich während der Umstellung wie gewohnt weiterarbeiten?

Ja, absolut. Deine bisherige Software läuft ja während der Kündigungsfrist oder Restlaufzeit ganz normal weiter.

Papershift GmbH

Amalienbadstraße 41d

76227 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 75402344

https://papershift.com

Social Media Managerin

E-Mail: vgiunta@papershift.com

![]()

Workforce Planning ohne Chaos: Wie KI deinen Dienstplan wirklich verbessert

Workforce Planning beschreibt die strukturierte Planung von Mitarbeitenden, Schichten, Verfügbarkeiten und Qualifikationen. Ziel ist eine faire und wirtschaftliche Personaleinsatzplanung. Für Unternehmen bedeutet das:

- weniger Überstunden

- verlässliche Dienstpläne

- transparente Schichten

- weniger manuelle Korrekturen

Eine digitale Lösung wie Papershift verbindet Dienstplanung, Zeiterfassung und Personalakte miteinander. Dadurch laufen Verträge, Abwesenheiten und Qualifikationen an einem Ort zusammen.

Warum kleine Planungsfehler im Einsatzplan schnell zum großen Problem werdenExcel als Fehlerquelle

Tabellen sind anfällig für Versionschaos, manuelle Formeln und Tippfehler. Sobald mehrere Standorte beteiligt sind oder kurzfristige Änderungen kommen, wächst das Risiko für falsche Schichten. KI Planungstools aktualisieren Daten automatisch und schlagen passende Mitarbeitende vor

Planung aus dem Bauchgefühl

Viele Teams planen noch mit Erfahrungswissen. Das führt schnell zu Unterbesetzung oder unnötigen Überstunden. Eine KI analysiert aktuelle Anwesenheiten, Ausfälle und Qualifikationen und schlägt faire Vertretungen vor. Entscheidungen basieren damit auf Daten statt Annahmen.

Spontane Ausfälle und Wunschschichten

Krankmeldungen am frühen Morgen oder kurzfristige Tauschwünsche bringen jeden Dienstplan durcheinander. KI Systeme zeigen dir sofort passende Ersatzkräfte an und berücksichtigen Ruhezeiten, Vertragsmodelle und Fairness im Team.

Der Spagat zwischen Fairness und Wirtschaftlichkeit

HR Teams müssen Kosten, Personalverfügbarkeit und Fairness ausbalancieren. Viele greifen dann auf Mitarbeitende zurück, die häufig einspringen. Eine KI schlägt mehrere saubere Optionen vor. Sie zeigt, welche Lösung rechtlich korrekt ist und welche Variante Belastungen im Team minimiert.Praxisbeispiel aus dem Mittelstand

Ein Unternehmen mit drei Standorten plant bisher mit Excel und Papierlisten. Abwesenheiten kommen per E Mail, Krankmeldungen per Telefon. Jede Woche geht ein halber Arbeitstag nur für Planänderungen drauf. Durch die Einführung eines Tools wie Papershift entstehen klare Strukturen:

- zentrale Personalakte für alle Mitarbeitenden

- Dienstpläne werden online erstellt

- Abwesenheiten werden digital erfasst

- KI schlägt automatisch passende Vertretungen vor

- Ruhezeiten und Überstunden werden automatisch berücksichtigt

Die Teamleitung gewinnt mehrere Stunden pro Woche. Mitarbeitende erleben transparente Schichten. HR hat endlich belastbare Daten für die Personalplanung.

Wie KI Dienstplanung konkret verbessert

- Automatische Schichtvorschläge

Auf Basis von Verfügbarkeiten, Qualifikationen, Verträgen und Abwesenheiten. - Saubere Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Ruhezeiten, Arbeitszeitkonten und Überstunden werden automatisch berücksichtigt. - Schnelles Reagieren bei Ausfällen

Die Software erkennt freie Kapazitäten und zeigt dir die fairste Lösung an. - Bessere Übersicht für HR und Führungskräfte

Daten sind zentral verfügbar und Echtzeit aktualisiert. Das reduziert Abspracheaufwand und Fehler.

Tipps für Deinen Einstieg in KI-basiertes Workforce Planning

- Starte mit einem Bereich wie der Dienstplanung oder der Personalakte

- Pflege deine Stammdaten sauber ein

- Nutze Self Service Funktionen für Urlaube und Dokumente

- Wähle ein Tool, das für den Mittelstand entwickelt wurde

- Baue modular aus und beginne nicht mit einem Großprojekt

Häufige Fragen zu KI im Workforce Planning

Ersetzt KI die HR Abteilung?

Nein. KI übernimmt Routine und Berechnungen. Entscheidungen, Kommunikation und Kultur bleiben bei HR und Führungskräften.

Ist KI Dienstplanung nur etwas für große Unternehmen

Ganz im Gegenteil. Mittelständische Unternehmen profitieren besonders, weil sie weniger Puffer für Planungsfehler haben.

Braucht man ein großes IT Projekt?

Nein. Cloudbasierte Lösungen lassen sich schrittweise einführen. Du startest mit einem Modul und baust später aus.

Fazit: Workforce Planning ohne Chaos ist möglich

Mit digitalen Personalakten, intelligenter Dienstplanung und KI gestützten Funktionen lässt sich der Planungsaufwand massiv reduzieren. Unternehmen erhalten mehr Übersicht und Mitarbeitende profitieren von fairen und transparenten Schichten.

Weiterführender Impuls:

Ein Video, das in diesem Zusammenhang interessant ist, kommt von Moritz Ettl und Dr. Thomas Ogilvie, die anhand vom Beispiel DHL darüber sprechen, wie KI Teams unterstützt und wie eine „AI-Powered Workforce“ aussehen kann.

Video ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=h63mT7ZjDzk

Papershift GmbH

Amalienbadstraße 41d

76227 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 75402344

https://papershift.com

E-Mail: marketing-tools@papershift.com

![]()

Von der Personalabteilung zur People Experience: Wie digitale HR neu denkt

Jetzt HR neu denken: Von Verwaltung zur People Experience

Veränderung gestalten: Warum HR heute mehr ist als Verwaltung

Arbeitswelt im Wandel: Fachkräftemangel, hybrides Arbeiten, Digitalisierung – Unternehmen stehen unter Druck, neue Wege zu gehen.

Doch wer sorgt intern für diese Veränderung? Die Antwort: HR. Was früher reine Verwaltung war, entwickelt sich heute zum Gestalter moderner Arbeitsbedingungen. Der Fokus liegt nicht mehr nur auf Prozessen, sondern auf Erlebnissen – auf einer echten People Experience.

Mit der richtigen HR-Software gelingt der Wandel: weg von Excel, hin zu automatisierten Prozessen, Transparenz & Zeitersparnis. So entsteht Raum für das, was wirklich zählt – ein motiviertes, produktives Team.

Von der Personalabteilung zur People Experience

Was bedeutet das konkret? Die klassische Frage:„Wie verwalten wir Mitarbeitende effizient?“

wird abgelöst durch:

„Wie schaffen wir Erlebnisse, die Talente binden, motivieren & entwickeln?“

Diese Begriffe stehen im Zentrum:

- Digitale HR: Automatisierte Abläufe, Self-Service für Mitarbeitende, papierlose Prozesse.

- People Experience: Zufriedenheit, Entwicklung & sinnstiftendes Arbeiten.

- HR-Transformation: HR als strategischer Partner.

- New Work: Flexibilität, Vertrauen, Verantwortung statt Kontrolle.

Wo Digitalisierung allein nicht reicht: 5 typische Stolperfallen

Die Einführung von HR-Software ist ein wichtiger Schritt – aber kein Selbstläufer. Diese Risiken solltest Du kennen:

- Tools statt Kultur:

Software allein verbessert keine Stimmung im Team. Nur wenn Mitarbeitende mitgedacht werden, entsteht echte Experience. - Datenschutz übersehen:

HR-Tools verarbeiten sensible Daten. DSGVO & Vertrauen gehören von Anfang an auf die Agenda. - Widerstand gegen Veränderung:

Einfach „Tool einführen“ reicht nicht. Führungskräfte & Teams müssen abgeholt werden – sonst bleibt alles beim Alten. - Zu viele Einzeltools:

Ein Flickenteppich aus Systemen kostet Zeit & Nerven. Integrierte Lösungen schaffen echte Vereinfachung. - HR bleibt in der HR-Abteilung:

People Experience betrifft alle – nicht nur das HR-Team. Unternehmenserfolg ist immer auch eine Frage der Mitarbeitendenzufriedenheit.

5 Erfolgsfaktoren für eine digitale & menschliche HR

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer Software, die zu Deiner Kultur passt – und in einem klaren Plan:

1. People first, Tools second

Verstehe, was Mitarbeitende wirklich brauchen. Nutze Feedback, Personas & Pulse Checks, um Entscheidungen zu treffen.

2. Vertrauen durch Klarheit

Sichere Dir das Vertrauen Deiner Teams: mit transparenter Kommunikation & Datenschutz, der funktioniert.

3. Change begleiten, nicht verordnen

HR-Transformation ist Kulturarbeit. Schulungen, klare Rollen & interne Botschafter:innen helfen beim Wandel.

4. Alles an einem Ort

Onboarding, Zeiterfassung, Feedback – in einer Lösung. Das spart Zeit, schafft Übersicht & reduziert Frust.

5. HR als Business-Partner

People Experience ist kein Selbstzweck. Wenn HR klar auf die Unternehmensziele einzahlt, entsteht echter Mehrwert.

Praxisbeispiel: So gelingt die Transformation in der Realität

Ein mittelständisches Tech-Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden hatte 2021 ein Problem:

Ausgangslage:

- Chaos in der Verwaltung: Papier & Excel.

- Recruiting dauerte über 3 Monate.

- Neue Mitarbeitende fühlten sich nicht abgeholt.

Lösung:

Ein integriertes HR-System digitalisierte alle Prozesse – von der Bewerbung bis zur Gehaltsabrechnung. Ein zentrales Mitarbeiterportal & ein „Head of People Experience“ wurden eingeführt.

Das Ergebnis nach 12 Monaten:

- Onboarding-Zeit von 90 auf 30 Tage verkürzt.

- Fluktuation um 20 % gesenkt.

- Mitarbeitendenzufriedenheit um 17 Punkte gestiegen.

- Führungskräfte planen gezielter mit HR-Analytics.

Fazit: Weniger Verwaltungsaufwand – mehr Fokus auf Menschen.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt

Die Zukunft gehört Unternehmen, die HR nicht nur verwalten, sondern gestalten. Mit der richtigen Lösung wird HR zum Motor für Zusammenarbeit, Produktivität & Zufriedenheit.

Papershift GmbH

Amalienbadstraße 41d

76227 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 75402344

https://papershift.com

Teamlead Marketing

E-Mail: rhuber@papershift.com

![]()